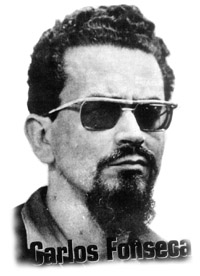

Carlos Fonseca Amador (1936-1976), fundador del “Frente Sandinista de Liberación Nacional” en 1961, descubre los textos de Marx y Engels –después de haber pasado por Tomás Moro y Howard Fast- en los polvorientos anaqueles de la librería del poeta Samuel Meza, en Managua, debiendo aprender francés pare leerlos, ya que sólo en ese idioma pasaban desapercibidos a la dictadura somocista que asolaba a Nicaragua desde los años del asesinato de Sandino, en 1932. Luego se inicia en la vida política de su país –lo mismo que su amigo y camarada Tomás Borge- en las filas del comunismo local, que se autodenominaba “Partido Socialista de Nicaragua” (PSN).

- Militancia juvenil y conocimiento del Sandinismo.

Antes de su ingreso formal al PSN en 1955, actúa en el movimiento estudiantil secundario de Matagalpa, creando con otros amigos el “Partido de Renovación Nacional” y funda y dirige en 1954 la revista “Segovia” (referencia al sitio donde Sandino instaló la resistencia a los ocupantes yanquis). Egresa del Instituto Nacional del Norte con la medalla de oro al mejor bachiller y marcha a Managua, la capital del país y luego a la ciudad de León para estudiar abogacía. En septiembre de 1956, cuando Rigoberto López Pérez ajusticia a Anastasio Somoza (p), Fonseca es encarcelado y torturado, lo mismo que Tomás Borge. Liberado casi dos meses más tarde, en julio de 1957 el PSN lo envía en el viaje ritual al “paraíso comunista”: es delegado al VI Festival de la Juventud y los Estudiantes que se realiza en Moscú y recorrida subsiguiente por Alemania Democrática, Hungría y Checoeslovaquia, excursión de la que resulta su folleto “Un nicaragüense en Moscú”. Reintegrado a la actividad política, como Secretario de Relaciones del “Centro Universitario de la Universidad Nacional Autónoma” (CUUNA), organiza las protestas de los tres niveles estudiantiles de la ciudad para exigir la libertad de Borge, que aún continúa encarcelado, y encabeza las protestas populares contra la visita de Milton Eisenhower, hermano del presidente estadounidense.

En marzo de 1959, por encima de los partidos opositores y de manera transversal, aparece la “Juventud Democrática Nicaragüense”, de la que es uno de los más importantes propulsores. Detenido nuevamente, es deportado a la vecina Guatemala y de allí viaja a Cuba –ya bajo el gobierno de Fidel desde el 1° de enero-, donde se está organizando un grupo que se prepara para invadir Nicaragua y establecer el “foco” que desatará la guerra de guerrillas contra la dictadura hereditaria de los Somoza. Con la cobertura del régimen fidelista y del PS Nicaragüense, la columna de 54 combatientes desembarca en Honduras, pero antes de llegar a la frontera nicaragüense es emboscada por las fuerzas conjuntas de ambos países y masacrada en El Chaparral. La derrota, donde es gravemente herido, no desanima al joven dirigente de Matagalpa, pero sí decide al PSN a abandonar la metodología de la lucha armada. En consecuencia, Fonseca, acompañado de Borge, ya en libertad, abandona las filas del comunismo y dos años más tarde- precisamente el 23 de julio de 1961- funda con Silvio Mayorga, José Benito Escobar, Faustino Ruiz, Germán Pomares, Jorge Navarro, el propio Borge y el coronel Santos López –un veterano sobreviviente de Sandino- el Frente político-militar que luego se llamará “Sandinista”.

Su paso por el stalinismo “nica” dejará, naturalmente, algunas huellas en su pensamiento, pero lo inmunizará contra las interpretaciones simplistas y ultraizquierdistas de la historia y la estructura social de nuestros países, en las que la ultra veía un eterno capitalismo. Así, él comenzará su artículo fundacional “La Lucha por la transformación de Nicaragua” (junio 1960) con una caracterización que asegura que “La estructura económica en que se apoya la dictadura es de tipo semicolonial y semifeudal”, diciendo más adelante que “el rasgo feudal de la sociedad nicaragüense presenta un relieve todavía más pronunciado que en muchos países de América Latina…” Esta definición del análisis –aunque no totalmente exacta- había servido siempre al stalinismo del Tercer Mundo para fundamentar su subordinación a la “burguesía nacional” de los países subdesarrollados y la tesis de una larga etapa de desarrollo capitalista autónomo, al final de la cual recién aparecería la perspectiva del socialismo. En Fonseca y sus “hermanos” –como se llamaban entre sí los sandinistas- serviría en cambio para orientarlos en el sentido de percibir que el combate por la emancipación de Nicaragua exigía reconocer como principal contradicción la del conjunto de las clases oprimidas por el imperialismo contra éste y la minoría somocista asociada a él, y no la abstracta y perjudicial lucha de “clase contra clase” proclamada por la ultraizquierda. Lo explicaría con claridad el comandante Jaime Wheelock Román, principal dirigente de la Tendencia Proletaria del FSLN: “Tuvimos que luchar –recordaría en 1983- contra concepciones erróneas acerca de nuestro proceso… Algunos decían que el antagonismo fundamental en Nicaragua era entre el proletariado y la burguesía y que la lucha se debería desarrollar entre esas dos clases […] Nosotros, los sandinistas, dijimos lo siguiente: la lucha no es entre el proletariado y la burguesía únicamente. En el caso de Nicaragua lo principal no es tanto el antagonismo entre el proletariado y la burguesía, sino la contradicción entre la inmensa mayoría del pueblo y el poder político, que lo tenía la dinastía somocista y que era el poder del imperialismo”. Y redondeaba: “Nuestra posición (es la) de ser vanguardia de la nación nicaragüense y no sólo de una clase; de todas las fuerzas sociales que están en contra del imperialismo”. Repetía con sus palabras las enseñanzas que el Che Guevara brindaba desde las páginas de “Patria” el mismo día en que el Ejército Rebelde entraba en La Habana: “El Movimiento 26 de Julio, ligado a los más altos intereses de la nación cubana, da su batalla, sin desplantes pero sin claudicaciones, por los obreros y campesinos, por los profesionales y pequeños comerciantes, por los industriales nacionales, por la democracia y la libertad, por el derecho de ser hijos libres de un pueblo libre”. En brevísima síntesis, Fonseca mismo dirá en noviembre de 1975 que “Según vienen sucediendo las cosas en Nicaragua, el Frente Sandinista se convierte en […] un movimiento nacional” .

Si en este tema de la contradicción principal el sandinismo configura una cierta continuación con los esquemas del stalinismo nicaragüense, donde se advierte una ruptura total es en la reivindicación que hacen Fonseca y el FSLN del pensamiento de César Augusto Sandino y de su resistencia a la ocupación yanqui de 1926 a 1933, en su esfuerzo para insertarse en la tradición antiimperialista del pueblo nicaragüense y en la búsqueda de un lenguaje propio para dirigirse a las masas de su país.

El publicista Jaime Marín, en un prólogo biográfico a una selección de trabajos de Fonseca, señala que el PSN “erró en el diagnóstico del camino revolucionario”, y añade delicadamente que su “error básico residió en no haber rescatado la herencia patriótica y antiimperialista de Sandino”. En realidad, no se trató de un mero “error”, sino de una política deliberada de todo el stalinismo centroamericano que, siguiendo dócilmente las orientaciones de la Internacional Comunista, primero condenó desde la ultraizquierda a Sandino por no haberse plegado a la línea suicida del Tercer Período, la línea de los “soviets” y de la “lucha contra la burguesía”, infamándolo como “traidor”, y luego –en los años posteriores de la táctica “democrática” y de alianza con el imperialismo anglosajón- lo condenó desde la derecha como un “aventurero”, porque el stalinismo apoyaba al mismísimo Dictador, que era “aliadófilo”, por supuesto. Carlos Fonseca, en cambio, ya en sus últimos años en el PSN, descubrió al olvidado Sandino y su gesta y comprendió el valor de su política revolucionaria y latinoamericana. “Sandino –decía a Borge- es una especie de camino; sería una ligereza reducirlo a la categoría de una efemérides más. Creo que es importante estudiar su pensamiento”. Y se puso efectivamente a estudiar el pensamiento y la acción del “General de hombres libres”, como le llamó Jorge Selser, recopilando sus dispersos artículos, notas, cartas y proclamas del prócer, con las cuales organizó y editó el folleto “Ideario Sandinista”, al que seguirían “Viva Sandino”, “Sandino, guerrillero proletario” y “Sandino ante sus verdugos”. Otro sandinista, el escritor y revolucionario Sergio Ramírez, editaría a su vez su estudio “El Pensamiento Vivo de César Augusto Sandino”. Así como hoy hablamos de fundir a Bolívar con Marx en el pensamiento latinoamericano, así Carlos Fonseca llamó a proclamar “sin rodeos los ideales de los grandes revolucionarios de la historia: Carlos Marx y Augusto César Sandino”. “Nos guían los nobles principios de Carlos Marx”, añadirá. Pero no quedó allí, sino que buceó más atrás aún en la tradición antiimperialista de Nicaragua: rescató la resistencia patriótica del presidente José Santos Zelaya a la invasión yanqui de 1909 y la del general Benjamín Zeledón a la nueva ocupación de los “marines” en 1912, hechas ambas bajo el lema de “¡Abajo el Imperialismo!”, concepto éste respecto al cual señala Fonseca la primogenitura de Nicaragua, porque es recién “varios años después, a partir de 1916, que el conocido libro de Lenin popularizó este término” . Se preocupa reiteradamente por mostrar la veta antiyanqui e hispanoamericana del compatriota insigne, el gran poeta modernista Rubén Darío, lamentándose porque los sandinistas “todavía no se han decidido por encontrar la médula patriótica y popular en la obra y vida de Darío”, siendo que la Universidad de Senegal, en África, ya había editado una obra sobre “La Negritud en la obra de Rubén Darío”.

Despreciaba profundamente “la fraseología revolucionaria, (que) no garantiza la profundidad del cambio, y más bien, al contrario, puede dificultarlo y hasta impedirlo…”. Advertía, en su “Síntesis de algunos problemas actuales” (3-11-1975), que “no contribuye a fortalecer la imagen nacional del movimiento la repetición excesiva de lemas revolucionarios procedentes del exterior, cuando en nuestra tradición se dan expresiones con igual significación que pueden ser utilizadas como lemas”. Por el mismo motivo rechazaba una “excesiva vinculación” con el stalinismo local (el PSN) y con el campo soviético.

- Prioridad para la lucha de masas

En cuanto al recurso a la lucha armada encontraba su fundamento también en la heroica tradición de resistencia a la explotación, que comienza con la oposición indígena a la colonización española –estudiada por el comandante Jaime Wheelock Román en su libro “Raíces indígenas de la Lucha anticolonialista en Nicaragua”-, sigue con la lucha contra la invasión de 1855 del pirata y aventurero norteamericano William Walker, quien se erige en Presidente de la nación y ¡restablece la esclavitud!, y con las nuevas invasiones yanquis de 1909 y 1912, para culminar con el “Pequeño Ejército Loco” de Sandino. Además, como explicaba Fonseca a un periodista uruguayo en 1970, “en la historia de nuestro país ni siquiera los dos bandos oligárquicos surgidos de la independencia de España pudieron elevarse alguna vez en forma pacífica al poder. Siempre lo hicieron por la fuerza de las armas. Entonces, ¿Qué esperanza podía tener en un cambio pacífico un movimiento revolucionario?”. Pero como la lucha armada era una cosa seria, no se podía ella ajustar a las recetas importadas, sino que sus modalidades deberían surgir de las especificidades mismas de Nicaragua. Como aseguró valientemente el comandante sandinista Víctor Tirado en las propias barbas de los stalinistas reunidos en Berlín en una Conferencia Científica sobre Carlos Marx en l983, “las doctrinas revolucionarias son inútiles si no se conjugan con el pensamiento y la práctica revolucionaria nacionales, que siguen siendo hasta hoy el eje por el cual gira toda política auténticamente revolucionaria”. Ni la misma Cuba ni menos sus teóricos –como Regis Debray- podían ser maestros más allá de ciertos límites en esta materia. Tomás Borge recordaría que “en esa época en América Latina se había divulgado una interpretación esquemática de la Revolución Cubana que aislaba la guerra de guerrillas del movimiento de masas”. Era la célebre tesis de Debray de la “columna independiente” de las masas, que tuvo algún alcance entre los combatientes de Nicaragua debido –dice Fonseca- a “una herencia de atraso político verdaderamente propia de la época de las cavernas”. con la cual debió lidiar la dirección sandinista, recordando la célebre sentencia de Clausewitz: “La guerra es la continuación de la política por otros medios”. Y dentro de esa línea que conjugaba política y guerrilla, los comandantes sandinistas tuvieron finalmente en claro que sus fuerzas no debían sustituir la acción de las masas nicaragüenses, sino ser su auxiliar inmediato. Humberto Ortega confesaría en un reportaje que en un principio el sandinismo pensó en las fuerzas populares “más bien como un apoyo a la guerrilla”, pero que el desarrollo de la insurrección derrotada de 1978 –el “Ensayo General de Septiembre”- los convenció de que “había que activar no sólo nuestros contingentes guerrilleros sino que tenían que participar las masas activamente en esa lucha armada”. Fue entonces “la guerrilla la que sirvió de apoyo a las masas para que éstas, a través de la insurrección, desbarataran al enemigo”. El FSLN, en razón de su profundo enraizamiento en la tradición de lucha de la nación nicaragüense, logró en el tramo final de la ofensiva popular –en junio de 1979-, coordinar el estallido simultáneo de la huelga general nacional con la insurrección masiva en las ciudades y el ataque armado de sus columnas guerrilleras. En esta característica del Frente Sandinista, dice Adolfo Gilly, “reside una diferencia fundamental del FSLN con otros movimientos guerrilleros latinoamericanos de la década de 1960 y la razón de su distancia con las teorías foquistas o derivadas (como la guerra urbana de Marighela en Brasil)”.

En manos de Carlos Fonseca Amador y sus comandantes, el primitivo stalinismo conservador y burocrático se transformó así en un marxismo nacional y de combate, pero su principal inspirador no pudo llegar a ver la victoria: fue muerto por lo somocistas en un encuentro casual en la selva de Zinica, en la zona atlántica, el 7 de noviembre de 1976. Cuando el Director de la cárcel donde estaba nuevamente preso Tomás Borge le comunica alegremente la muerte de Fonseca, el amigo de la infancia le contesta: “Se equivoca, Coronel. Carlos Fonseca es de los muertos que nunca mueren”.

Después, en el primer año de la nueva era sandinista, es traído desde el lugar de su muerte en una lenta caravana hasta Managua, donde su féretro es esperado por 100.000 nicaragüenses para recibir sepultura en el mausoleo de la Plaza de la Revolución. Allí sigue viviendo en el corazón de su gente.