El destino literario de un deportado

|

Su vida y su obra estuvieron marcadas por los años sufridos en el campo de concentración de Buchenwald. Se exilió en Francia y militó en el comunismo hasta que lo expulsaron del PCE por diferencias con la línea estalinista. Fue funcionario de Felipe González. |

Su paso por Buchenwald marcó su vida y su obra, que

comenzó con la narración de El largo viaje en que fue conducido en tren hasta

ese campo de concentración nazi. El escritor español Jorge Semprún murió ayer

en París a los 87 años. Y hasta su muerte, como cuando a los 19 cruzó el portón

del horror, siguió considerándose un “deportado”.

Escritor, guionista y figura de alta talla intelectual, quizás el

reconocimiento le llegó más desde fuera de España que de su propio país, del

que salió muy joven, con apenas 13 años, al iniciarse la Guerra Civil

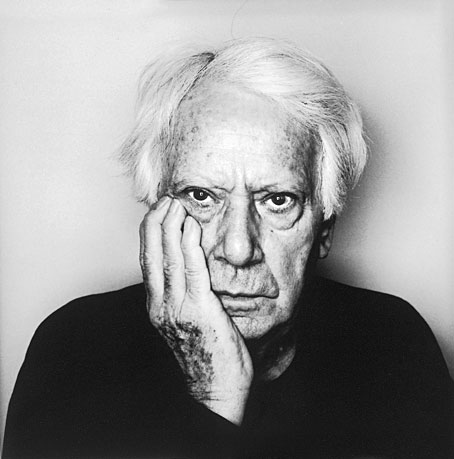

(1936-1939). Desde entonces, el hombre alto, de pelo blanco desde hacía un

tiempo y de una cultura admirable, había vivido a caballo, escindido. “Yo tengo

dos patrias, es una situación espantosa”, solía decir. España lo vio nacer y

Francia, que lo vio morir, lo acogió primero como exiliado y luego como

sobreviviente del horror nazi.

Más allá de estas circunstancias no queridas, Semprún estuvo ligado a su país

por fuertes vínculos. Su abuelo materno fue Antonio Maura, cinco veces

presidente del gobierno bajo el régimen de Alfonso XIII. Y él mismo, durante

años, fue el mítico Federico Sánchez, dirigente del Partido Comunista (PCE) que

desarrolló su actividad clandestina en Madrid contra la dictadura de Francisco

Franco y que evadió siempre con éxito a la policía del régimen.

Semprún había nacido en Madrid en el seno de lo que suele llamarse “una buena

familia”. Pero la suya no sólo tenía dinero. De madre y padre republicanos, la

cultura y la política se respiraban en su casa, situada frente al madrileño

parque de El Retiro, una bonita zona residencial del centro a la que regresó a

vivir cuando asumió la cartera de Cultura (1988-1991) en el gobierno de Felipe

González. Con el inicio de la

Guerra Civil, la familia se instaló en Holanda y en 1939, con

la victoria del general Franco, su padre abandonó la legación de la España republicana en La Haya. Comenzaba el

exilio en París.

Siempre quiso ser escritor. Pero su trayectoria literaria no comenzó hasta 1964

con El largo viaje, escrita en francés. Y con la que para muchos fue su mejor

obra ganó finalmente el Premio Formentor. La experiencia en el campo nazi de

Buchenwald, muy cerca de Weimar, al que llegó en 1943 con 19 años y del que

salió con 21, le permitió profundizar en otro de los idiomas importantes de su

vida, el alemán, en el que se desenvolvía perfectamente y que lo nutrió en su

empeño de convertirse en escritor. Pero, paradójicamente, no pudo hacerlo

durante años. Y cuando se lanzó no fue ni para recordar ni para olvidar, sino

simplemente para ser escritor. Luego sí escribió con otro objetivo: “Sé

perfectamente que los testigos estamos desapareciendo, estamos en el umbral de

la época en que ya nadie tendrá memoria directa de esta experiencia”, señaló en

una oportunidad.

Sobre esos dos años que marcaron su vida volvería a escribir luego otras obras:

La escritura o la vida, Aquel domingo, Viviré con su nombre, moriré con el mío,

entre otras. Y la memoria, ligada íntimamente al significado de la experiencia,

también fue llevada al cine, a través de guiones de películas emblemáticas como

Z y Missing, ambas dirigidas por su amigo griego Costa-Gavras.

El idioma fue otro elemento de escisión en su vida. “El francés es una lengua

que obliga a la precisión. El castellano, como te descuides, se desboca y se

hace grandilocuente”, sostenía. La mayoría de sus obras las escribió en la

lengua de Victor Hugo. La de Cervantes sólo la eligió para la Autobiografía de

Federico Sánchez –radiografía del Partido Comunista Español, del que fue

expulsado en 1964 por no comulgar con la línea estalinista imperante–, libro

que en 1977 le permitió ganar el Premio Planeta, y para la novela Veinte años y

un día (2003), publicada poco antes de cumplir 80 años.

Su trabajo como coministro de Cultura en el gobierno de Felipe González le

sirvió asimismo para escribir otro libro, Federico Sánchez se despide de

ustedes (1991). Si en la

Aubogiografía... era Santiago Carrillo quien era criticado

por un Semprún profundamente desengañado del comunismo, en la obra sobre su

paso por el Ejecutivo español fue el vicepresidente Alfonso Guerra uno de los

que salió peor parados.

En Alemania, donde la comunidad intelectual siente gran admiración por la

figura de Semprún, se publicó pocos años atrás un libro sobre su vida: Von

Treue und Verrat. Jorge Semprún und sein Jahrhundert (De la lealtad y la

traición. Jorge Semprún y su siglo), un retrato basado en las conversaciones

que tuvo durante varios largas temporadas con la reputada periodista Franziska

Augstein.

Testigo privilegiado del siglo XX, miembro de la Academia Goncourt

con reconocimientos a sus espaldas como los citados, el Femina y el de la Paz de los libreros alemanes,

entre otros, ya hacía tiempo que su faceta de hombre de pensamiento se había

impuesto a la de hombre de acción. Hasta muy avanzada edad, con parte de la

historia europea detrás, Semprún mantenía una gran lucidez, interpretando el

mundo y manteniendo la misma definición de sí mismo que había dado ya hacía

tiempo: “Yo lo que en realidad soy es un deportado de Buchenwald, lo más radical

que he vivido fueron aquellos dos años”.