Soslayando el correlato modernidad-colonialidad

Mantenemos la

crítica que hacíamos hace algunos años respecto a una concepción educativa que

estimamos falsa. [1] Ella está

indisolublemente vinculada a la pretensión de convertir a la educación no en un

medio de liberación, sino de enajenación ante los poderes transnacionales, en

los cuales no hay asomo alguno de humanismo, porque su fin es la posesión total

de la riqueza de las naciones, a costa de lo que sea, como lo acaban de

mostrar, con suma brutalidad, sus bombardeos sobre Libia y lo evidencian sus

planes de bombardear atómicamente todo un conjunto de países: Irán, China,

Rusia…

I. Falso fundamento del Modelo Educativo de la Universidad Nacional

Agraria basado en competencias

“La educación es -leemos en la

Presentación del “Modelo Educativo de la Universidad Nacional

Agraria (UNA)”-, sin lugar a dudas, el acontecimiento más importante en

cualquier sociedad y particularmente en aquella en vías de desarrollo, ya que

es el fundamento para cualquier escenario de progreso que se desee

implementar.” De inmediato, en el mismo párrafo, leemos el supuesto fundamento

para sostener lo que acabamos de leer: “Así lo han demostrado los denominados

países desarrollados” cuyos “gobiernos desde una visión de nación, han optado

por un fuerte apoyo económico a la educación como parte fundamental de sus

estrategias de gobernabilidad. Estas sociedades sin excepción cuentan con un consistente

sistema educativo, modernas infraestructuras, tecnologías docentes competentes

en lo pedagógico y disciplinar y enfoque educativo coherente a los planes de

desarrollo del país.”

(“Seguramente”, adelantemos un breve comentario, la forma en que la eurozona y

EEU están “sorteando” la profundísima crisis integral que los afecta está

demostrando esa visión de “nación” de la que se está hablando. Y seguramente,

por lo mismo, en este mundo enriquecido está creciendo, cada vez más, un masivo

movimiento de indignados que se está extendiendo por todo el globo terráqueo

contra la civilización capitalista.)

En la misma tónica, el documento del que estamos haciendo uso plantea, más

adelante, que “la sociedad del saber que se está expandiendo […] coloca al conocimiento

como la fuente fundamental de la acumulación de capital humano y económico.” [2] ¡Qué lindo suena todo

esto! ¿No?

1. Nuestra crítica a los planteos presentados

Primer elemento crítico. Al supuesto que sostiene que la educación es

“el acontecimiento más importante en cualquier sociedad”, antepongamos uno que

ha sido corroborado innumerables veces a lo largo de la historia, a saber, como

dicen Marx y Engels: “… para vivir hace falta comer, beber, alojarse bajo un

techo, vestirse y algunas cosas más. El primer hecho histórico es, por

consiguiente, la producción de los medios indispensables para la satisfacción

de estas necesidades, es decir, la producción de la vida material misma…” [3]

Segundo elemento crítico. Frente al planteo que, por sí misma, coloca a

la educación como motor del desarrollo social, sostenemos que, de esa forma,

como expresamos en un artículo reciente, se niega rotundamente el papel de las

masas en la historia, al desconocerse a millones de millones de seres

humanos que, desde todos los tiempos, sin ínfulas, con generosidad y sin ánimos

de estimarse propietarios (privados o intelectuales), nos brindan algo más que

conocimientos, saberes y tecnologías: los alimentos que nos mantienen vivos,

las casas que habitamos, las ciudades con sus calles, luminarias, carreteras,

centros de diversión, recreación y educación, hospitales y clínicas; así como

fábricas, comercios, mansiones y rascacielos de los que se apropian, en el

mundo del dinero florecido o capital, los que viven del esfuerzo ajeno, pero

que se llaman a sí mismos […] productores, y no en correspondencia con

lo que realmente son: empresarios, opresores o esclavistas modernos. [4]

Además, añadimos ahora, con la riqueza que generan esos seres se hace posible

la existencia de las distintas expresiones de educación formal existentes local

e internacionalmente.

Tercer elemento crítico. Si admitimos que la educación es el

acontecimiento más importante para el progreso de cualquier país y que la

prueba de ello son los países “desarrollados”, debemos, pues, suponer que ella

es el soporte del desarrollo del llamado Primer Mundo y que su ausencia o su

bajo nivel de avance es la base para explicar el subdesarrollo de los países proletarizados.

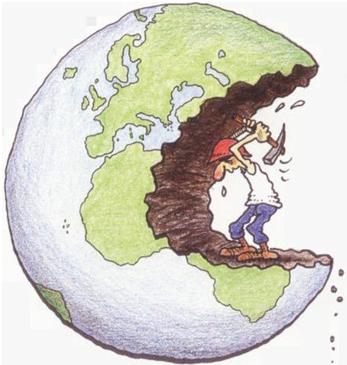

Sin embargo, numerosos datos dan cuenta de que lo que coloca a los países del

Norte en un plano “desarrollado” o “moderno”, no es la educación en sí misma

sino, entre otras muchas cosas, el saqueo, el intercambio desigual y los más

que rentables negocios de la guerra, el narcotráfico y la destrucción de países

para luego simular la reconstrucción de los mismos a costa de su población y

sus recursos. Es esto lo que coloca a los países del Norte en un plano

“desarrollado” o “moderno”, lo que tiene como antípoda el subdesarrollo

impuesto a los países del Sur. De esta suerte, no hay modernidad sin

colonialidad; ellas son las dos caras de la civilización capitalista; por lo

mismo, no hay enriquecimiento sin empobrecimiento; progreso sin atraso. El “Primer

Mundo” vive esencialmente del “Tercer Mundo”.

2. La explotación transnacional a los países proletarizados [5]

Un dato, del presente año, da cuenta de que “los excesivos niveles europeos de

consumo, y la voraz demanda de carne o derivados animales, madera y otros

productos requieren gran cantidad de superficie de tierra para su producción,

dando como resultado una de las huellas de uso de tierra más altas del mundo.

Europa utiliza 640 millones de hectáreas de tierra cada año, el equivalente a

1,5 veces su propia superficie. La media de consumo por europeo es de 1,3 hectáreas per

capita, mientras que países como China y la India usan menos de 0,4 hectáreas./ “Casi

el 60% de la tierra usada por Europa se importa, es decir, Europa usa una

superficie en otras partes del mundo equivalente a 10 veces el tamaño de

Alemania. Precisamente Alemania, el Reino Unido, Italia, Francia, Países Bajos

y España son los principales consumidores de tierra del mundo.” [6]

Entre las denuncias que se hacen contra las transnacionales se señala la

existencia de la Bóveda

Global de Semillas de Svalbard, con capacidad para almacenar

4,5 millones de muestras de diferentes semillas, con un contenido promedio de

500 semillas por cada una de las muestras. Además, se guardan más de 7000

especies de plantas, usadas históricamente en la dieta humana. Patrocinan esta

iniciativa el Gobierno Noruego y The Global Crop Diversity Trust (en parte

conformado por Rockefeller Foundation, Monsanto y Syngenta). Esta iniciativa,

aunque aparente altruismo, pone “en juego la soberanía alimentaria y cultural

de la humanidad”, puesto que ello hace posible que dichas “semillas sean

clonadas, genéticamente modificadas y patentadas”, lo que puede llevar a la

apropiación de los futuros alimentos del mundo, por parte de sus

patrocinadores. [7]

Y respecto a la “ayuda” que el “Primer Mundo” proporciona al mundo

proletarizado o empobrecido, un informe de Oxfam, del 10 de febrero de 2011,

señala que miles de millones de dólares destinados a proporcionar ayuda

internacional y que hubieran podido contribuir a transformar la vida de mucha

gente en determinados países de los más pobres del mundo, se gastaron “en

proyectos insostenibles, costosos y peligrosos”, puesto que gobiernos de países

ricos “utilizan su ayuda internacional para apoyar su propia política exterior

y alcanzar objetivos militares y de seguridad a corto plazo.” [8]

Un ejemplo macabro de lo que han significado las “bondades” de los países

enriquecidos para los países que ellos mantienen empobrecidos con sus políticas

y sus acciones de saqueo y destrucción, lo constituye, por citar algo relativo

a la cultura, la destrucción de la educación universitaria de Iraq, que se

expresó, igualmente, en el asesinato de muchos de sus más prestigiosos

catedráticos. De la

Biblioteca Central de al-Awqf, que contenía 45.000 libros y

unos 6.000 documentos otomanos, a causa de los que le prendieron fuego al

edificio en abril de 2003, se salvaron solo 5.250 libros y una colección de

Coranes, pero todo lo demás fue arrasado por el fuego. Una suerte semejante

tuvo la biblioteca de la

Facultad de Arte de la Universidad de Bagdad, la biblioteca de la Universidad de Basora

y la Biblioteca

Pública Central de Basora. Según Fernando Báez, director de la Biblioteca Nacional

de Venezuela, desde 2003, en Iraq “se han destruido, perdido o robado un millón

de libros y diez millones de documentos excepcionales.” [9]

Como es fácil advertir, no hay así nada de cierto en que “la sociedad del saber

que se está expandiendo […] coloca al conocimiento como la fuente fundamental

de la acumulación de capital humano y económico”, como se sostiene en el Modelo

Académico de la UNA. Por

el contrario, el dominio que a partir de distintos mecanismos el “Primer Mundo”

impone al “Tercero” es el fundamento para explicar que aquél posea cada vez más

capitales acumulados.

Y en aras, justamente, de perpetuar el saqueo sobre las naciones, las fuerzas

más agresivas del capital internacional y de la OTAN, su brazo armado, tienen a la humanidad al

borde de una tercera guerra mundial que solo podría ser la última, asunto que

parece estar fuera de la reflexión de la mayor parte del mundo educativo. En

relación con ello, Fidel Castro advierte:

“…todos, sin excepción, estamos en la obligación de crear conciencia sobre

los riesgos que la humanidad está corriendo de forma inexorable, hacia una

catástrofe definitiva y total como consecuencia de las decisiones

irresponsables de políticos a quienes el azar, más que el talento o el mérito,

puso en sus manos el destino de la humanidad.” Y más adelante anota:

“Muy pocos en el mundo […] se percatan y advierten que bastaría el

estallido de 100 armas nucleares estratégicas para poner fin a la existencia

humana en el planeta. La inmensa mayoría tendría un fin tan inexorable como

horrible a consecuencia del Invierno Nuclear que se generaría.” [10]

3. Un criterio muy revelador sobre el papel de la educación

Volviendo al asunto que estamos tratando, es revelador lo que señala un

documento intitulado “La educación como factor de desarrollo”, presentado en la V Conferencia

Iberoamericana de Educación, realizada en Buenos Aires, Argentina, en

septiembre de 1995. En él, se reconoce que la relación entre educación y

desarrollo es compleja y se ve afectada por muchos factores, tanto endógenos

como exógenos. Más importante aún es que, en él, se admita: “Su importancia [la

de la educación] no se ha podido verificar ni medir con exactitud, pero [...]

existe un notable grado de acuerdo en resaltar [...] que [...] [ella] es

condición indispensable, aunque no suficiente, para el desarrollo económico,

social y cultural”.

A renglón seguido se lee: “En consecuencia [...] cuando existe una estructura

social que permite la movilidad ascendente y un contexto económico favorable,

la educación produce un capital humano más rico y variado y reduce las

desigualdades sociales, endémicas en los países no desarrollados. Una política

educativa puede, por lo tanto, convertirse en fuerza impulsora del desarrollo

económico y social cuando forma parte de una política general de desarrollo y

cuando ambas son puestas en práctica en un marco nacional e internacional

propicio.” [11] Sin estas premisas, la

educación no puede ni podrá jugar un rol preponderante para el desarrollo de

las naciones. [12]

Con base en lo expresado, es fácil percibir que no hay nada que se parezca a

una educación que, por sí misma, actúe como elemento de primer orden para

alcanzar el desarrollo social en función de la sociedad en general. Lo

planteado coincide con la crítica al eufemismo de la sociedad del

conocimiento: la reproducción y expansión del modelo capitalista

neoliberal derrochador, hiperconsumista -escribe Ismael Clark-, parece

confirmar más allá de toda duda que, bajo sus premisas, el conocimiento no se

multiplica como un bien público, sino como una fuente de competitividad, de

apropiación cada vez más privada, corporativa, a la cual sólo puede tener

acceso una fracción minoritaria, cada vez más pequeña pero con más solvencia,

de la sociedad. [13]

Con toda propiedad, Manuel Freytas sostiene que quien tenga interés en

investigar los sistemas y procesos económicos productivos de las potencias

centrales y de los países periféricos, podrá comprobar que, en todo el mundo,

los recursos naturales y los sistemas de producción y de comercialización se

encuentran “hegemonizados por no más de 200 bancos y corporaciones empresarias

transnacionales cuyas casas centrales se encuentran en EEUU o Europa.” [14]

II. Una contradicción insalvable del Proyecto Educativo Institucional de la UNA

Pasemos ahora a examinar otro documento de la Universidad Nacional

Agraria en cuyo contenido encontramos una contradicción insalvable. Nos

referimos, esta vez, a lo que se denomina “Proyecto Educativo Institucional de la UNA (PEI-UNA)”.

Al abordarse el Contexto internacional, regional y nacional, en él se dice: “La

principal amenaza del avance en desarrollo humano proviene de la

insostenibilidad cada vez más manifiesta de los esquemas de producción y

consumo. Los actuales modelos de producción dependen enormemente de los

combustibles fósiles.” Más adelante, se lee: “los valores tradicionales de la

universidad siguen siendo válidos (la autonomía, la libertad de cátedra, la

investigación, el trabajo de los estudiantes, la evaluación), los cuales están

amenazados en el contexto de la globalización al cuestionarse el ideal de lo

público y del bien común”.

Pero, más adelante, se lee esto: “Los cambios acelerados en el entorno

socioeconómico y político, las exigencias de la globalización y la demanda de

nuevas competencias profesionales para los egresados de las universidades

agrarias, exigen un nuevo paradigma educativo que facilite un enfoque

interdisciplinario, lo mismo que un desarrollo integral de los sujetos, así

como el enriquecimiento de las nuevas perspectivas de abordaje de la

agricultura, el ambiente y la sociedad rural.” Y en el siguiente párrafo se

sostiene esta quimera: “… es necesario transformar las universidades de simples

instituciones académicas a líderes del cambio social.” [15]

A lo que acabamos de leer oponemos las siguientes ideas:

Primero, es contradictorio señalar que la globalización

neoliberal es la principal amenaza para el avance del desarrollo humano, si

después se plantea que hay que responder a sus exigencias. ¿O es que se puede

hablar de los esquemas de producción y consumo sin hablar de globalización y,

por ende, de transnacionales o corporaciones? Cabe, además, preguntarse: ¿Se

debe responder a sus exigencias o se le debe combatir? Como sostiene el autor

José Luis Rebellato: “No se trata de buscar cómo adaptarse a la

globalización, sino se trata de ver cómo construir alternativas de alcance

mundial. Dichos procesos de globalización nos enfrentan a una contradicción

fundamental: me refiero a la contradicción entre el capital y la vida. Cuando

hablo de vida, pienso no sólo en la vida humana, sino en la vida de la

naturaleza.” [16]

Segundo, en lo que respecta a las demandas de nuevas competencias para

los egresados, hay que decir con claridad que ello proviene, nuevamente, de lo

que exigen las grandes transnacionales, mismas que enrumban la globalización en

correspondencia absoluta con sus intereses. ¿Qué de raro tiene que el Modelo

Educativo de la UNA

hable, al referirse a sus estrategias, de una filosofía de gestión que, entre

otros componentes, posee “estrategias y políticas corporativas”?

Tercero, en cuanto a la transformación de las universidades “de simples

instituciones académicas a líderes del cambio social”, no deja de ser algo

quimérico, porque la función de transformación social en provecho de las

naciones solo puede ser el resultado de un cambio radical del carácter que

posee hoy el estado como instrumento de opresión, transformándolo por doquier

en estado revolucionario, lo que solo puede ser obra de los pueblos, y ello

nada tiene que ver con la “revolución” libia impuesta a sangre y fuego, sobre

todo, por EEUU, Inglaterra y Francia.

Los grandes cambios que se observan en los países del ALBA son propiciados por

fuerzas políticas que, en grado creciente, están transfiriendo todo el poder a

los ciudadanos y ciudadanas. Pero para ello las naciones que conforman esta

alianza bolivariana de naciones tuvieron que romper con los poderes

oligárquicos que fueron establecidos con el apoyo decidido del imperio

yanqui-europeo.

A las universidades, por el contrario, en buena medida, se les ve cada vez más

sometidas a los designios del capital transnacional. Sino es así que expliquen

porqué su utillaje conceptual se parece cada vez más al de las transnacionales

(competitividad, tuning, currículo basado en competencias, transformación de

las universidades en empresas, universidad emprendedora, propiedad intelectual,

etc.) y porqué lejos de promover la participación directa de los sectores que

en ellas trabajan o estudian en las decisiones adoptadas, los marginan cada vez

más de participar de ellas. ¿No es ello acaso lo que está evidenciando la UNA con sus procesos de

reingeniería institucional inspirados en “expertos”?

¿No huele a mercado, acaso, que tanto una publicación de la UNA como unos talleres

realizados con estudiantes y personal de servicio de esta institución, abogaran

por un trato de clientes entre todos sus miembros, contemplándose, además, los

clientes externos, entre los que se mencionaban a los egresados de la misma?

Por ello, al hablarse de los círculos de calidad y de las razones para

llevarlos a cabo se dice textualmente: “Dar repuestas a las exigencias de los

clientes internos y externos”. [17] ¿Acaso no anda por ahí

el concepto Universidad Emprendedora que no solo habla de propiedad

intelectual, sino también de construir relaciones gerenciales en las

universidades que conforman el Consejo Nacional de Universidades? [18]

Compartimos así el siguiente criterio de José Gimeno Sacristán, catedrático de

Didáctica de la

Universidad de Valencia: “El lenguaje sobre la educación que

transmiten las Administraciones (en muchos casos sin distinción), la clase

política, los propios educadores, los medios de comunicación y los

"expertos" ha empobrecido el enfoque de los grandes retos de la

educación.” [19] ¿No fue con lenguaje

extraño al quehacer académico con lo que se inauguró el Plan Bolonia creado por

mandato de las transnacionales, hablando desde su mismo inicio “de

“competencias” o de “capacidad de obtención de empleo”, […] de una “Europa del

conocimiento […] capaz de dar a sus ciudadanos las competencias necesarias para

afrontar los retos del nuevo milenio,...” y “promocionar la movilidad de los

ciudadanos y la capacidad de obtención de empleo...”.”? [20]

Si este panorama señalado atinente a cómo el utillaje conceptual de buena parte

de las universidades del mundo está calcado del que utilizan las

transnacionales, lo que por sí mismo expresa privatizar la concepción educativa

de las mismas ¿qué de insólito tiene que el Secretario General del CSUCA, como

si se trataba de algo simpático, el 17 de noviembre del presente año ,

expresara algo por completo indignante, en un encuentro latinoamericana sobre

el Abandono en Educación Superior, realizado en la UNAN-Managua: “El que

pone el oro pone las reglas”, frase que tomó complacido de un embajador de EEUU

en Guatemala, quien respondió así a una comunidad universitaria indignada ante

el trato intervencionista yanqui a su nación?

1. El pensamiento instrumental como objetivo

Pero veamos un asunto concreto que dibuja diáfanamente en función de qué se

quiere colocar la educación en la

UNA: “El objeto de estudio de la historia de Nicaragua es la

base para la reflexión sobre la complejidad de la realidad social y política

del país, en el marco del contexto ideológico y axiológico mundial…” [21] ¿Cuál es ese marco

ideológico y axiológico mundial? ¿No es acaso el de las grandes potencias

globales, el de las transnacionales, el de la OTAN como brazo armado de la civilización

occidental, el de EEUU, Gran Bretaña y Francia, como principales victimarios

del pueblo libio, por hablar de algo que está lacerando al mundo? Del dominio

global, del imperio se está hablando; no de otra cosa.

Pero acá no acaba todo. De la

Historia se dice, además, que es, como otras, una asignatura

“instrumental”. [22] Al respecto de este

pensamiento instrumental, a primera vista inocente, leemos: “El imaginario de

la tecnología transformada en racionalidad única, impone el modelo de la razón

instrumental, ahogando los potenciales de una razón práctica emancipatoria. El

imaginario social de la posmodernidad, […] termina socavando los potenciales

para la construcción de alternativas globales; las utopías son disueltas y la subjetividades

sepultadas. […] El imaginario social de la despolitización que

identifica actividad política con decisiones de expertos”, rechaza así “la

participación ciudadana, que resulta ser el sustento fundamental de una

democracia integral.” [23]

A su vez, Peter MCLAREN, representante internacional de la pedagogía crítica,

acota: “Nos estamos enfrentando no sólo a retrógradas positivistas campeones de

la racionalidad instrumental, sino también […] a ideólogos conservadores que

promueven las formas autoritarias de la pedagogía y que están en conflicto

directo con […] una democracia abierta y participativa.” [24]

2. Crítica a la absolutización de la objetividad y al desprecio por la

subjetividad

Nos parece muy pertinente traer a colación el concepto de la subjetividad,

sobre todo porque el énfasis del neoliberalismo -y el de la educación que está

bajo su influencia- está puesto en la objetividad, como si en el

ser humano la primera no tuviera valor alguno o fuera muy poco importante.

Veamos nuevamente lo que dice el Modelo Educativo de la UNA cuando habla de valores,

entre los cuales coloca la objetividad. Lo define de esta forma: “Consideración

de la realidad tal y como es sin influencia de sentimientos o intereses

personales”.

La influencia positivista, tan criticada en las ciencias sociales y en el

pensamiento crítico, es acá más que obvia. Lo cierto es que quien define esto o

lo otro es siempre un sujeto que, quiera o no, tiene siempre una percepción de

las cosas distinta a la de otro u otros sujetos. Nadie puede, así, definir la

objetividad sino desde la perspectiva de la subjetividad que posee. Nadie

puede, entonces, apartar de su visión de las cosas ni sus sentimientos, ni sus

intereses particulares, que son parte inseparable de su subjetividad e

identidad.

En un artículo de enero de 2010 [25] , expresamos al respecto

de la relación objetividad-subjetividad, lo siguiente:

El desenvolvimiento histórico es objetivo-subjetivo. Por ello, la pretensión

de objetividad absoluta resulta completamente vana. Los aportes del ser humano

al desarrollo de cualquier ciencia, institución o proceso son siempre los de un

sujeto, los de un grupo de sujetos o los de masas enteras que jamás pueden

escapar de su subjetividad, ni tienen porqué hacerlo, ni mucho menos afrentarse

por ello. Es justamente por la subjetividad que somos seres humanos. Por ella,

acertamos o erramos, en mayor o menor grado.

Si no somos esclavos, ni nos vemos obligados a actuar en contra de nuestra

propia voluntad, a la subjetividad debemos la posibilidad permanente de ser

libres; la de no sujetarnos a programaciones ni a instintos ciegos; la de

adoptar una u otra decisión; la de buscar uno u otro tipo de disfrute; la de

ejecutar una u otra actividad humana; la de tomar partido en favor de una u

otra causa, cualquiera que ésta sea; la de inclinarnos en favor de una u otra

fuerza política; de una u otra clase social; la de identificarnos con uno u

otro proyecto social. Pero la subjetividad es algo muy distinto al subjetivismo,

al actuar voluntarista que responde a la ignorancia, a meros caprichos, a la

inmadurez, a la ceguera intelectual o a complicidad con el enemigo de clase...

La historia la hacen los hombres y las mujeres en su conjunto […]

Pero, por más que la historia sea asunto colectivo, de todos y todas sin

excepción, ella ha sido desde el esclavismo hasta el presente de capitalismo

globalizado, una historia hecha por hombres y mujeres con intereses

contrapuestos. De modo, pues, que la misma es la resultante objetiva del choque

de subjetividades; es decir, de voluntades de hombres y mujeres con intereses

materiales, ideológicos y culturales antagónicos.

3. Significado real de algunos conceptos adoptados por la academia

Advertencias en torno al Modelo académico basado en competencias. En

virtud de que la reingeniería académica, contemplada a escala global como

demanda de las transnacionales, tiene en el modelo académico basado en

competencias su principal forma de materialización, traemos a colación una

serie de advertencias que, al respecto de ellas, hace Ronald Barnet en su obra Los

límites de la competencia:

“…estamos comenzando a apreciar síntomas de achicamiento en la educación

superior, que se limita a conjuntos de habilidades de tipo práctico -en

realidad a competencias- y a operaciones conductuales. Los clientes –agrega,

refiriéndose probablemente a los educandos- se encuentran reducidos al papel de

receptores de esas habilidades y no son co-autores de los servicios

profesionales que necesitan.” Más adelante anota: “Esta forma de educación

profesional, lejos de ser más abarcativa, es más restringida. La educación en

aquellas profesiones en las cuales la educación con el cliente es parte

constitutiva de la práctica no puede limitarse a la suma de habilidades. Los

clientes [¿estudiantes?] son sujetos con sus propios problemas y no objetos a

los cuales se les puedan aplicar habilidades.”

A renglón seguido aporta: “Una educación superior genuina pensada para los

profesionales no se contentará con las competencias definidas profesionalmente,

sino que incluirá en el currículo modos alternativos de razonamiento, acción y

reflexión.” “Las competencias, sean del orden que fueren, anota en otro

párrafo-, seguirán siendo comportamientos y capacidades para actuar de maneras

deseadas y definidas por otros. En este sentido, ellas reducen la autenticidad

de la acción humana.” Claro, quien así se expresa no es alguien alejado del

mundo de las corporaciones, probablemente por ello, habla de “clientes” en vez

de “estudiantes”. Por lo mismo, también anota: “Los mundos de la vida

corporativa y de la universidad pueden, después de todo, convivir.” [26]

El mismo autor, en unos fragmentos de su misma obra seleccionados por Alfonso

Vázquez, p recisando lo relativo al resultado de la aplicación de las

competencias educativas, señala: “…la regeneración de l

capital no requiere de l conocimiento per se, sino de la s habilida de s

necesarias para sacarle provecho y si es necesario para de jarlo de la do.

Estamos en una sociedad de lo de scartable, también en lo cognitivo.”

Expresa también cosas como esta: “¿Cómo es posible, en un campo profesional en

el cual el conocimiento cambia, especificar de antemano el conocimiento que se

requiere para lograr la competencia profesional? ¿Quién de terminará los

contenidos de ese conocimiento?”. Conozcamos algo más de lo que él escribe: “Estamos

siendo testigos de un cambio importante, en el cual la educación superior está

de jando de ser una forma de transmisión cultural para pasar a ser un medio de

generación de capital económico.” [27]

Veamos ahora de manera sucinta los efectos que para España han significado

concepciones semejantes. Se señala que la comprensión de lo que ocurre en las

universidades de esta nación europea exige considerar que en ellas “se ha

producido una gigantesca disonancia cognitiva”, definiendo “como transformación

radical lo que no fue sino una espectacular vuelta atrás.” En función de ello,

se han creado “universidades burocratizadas hasta la esclerosis, aisladas de la

realidad, incapaces de analizarse a sí mismas, gracias a los patrones de

medición que ellas mismas diseñan para impedirlo, y formadas por profesores

sumisos”, mismos que aceptan acríticamente “todo tipo de disciplina” con lo que

se están marginado “de la evolución real de sus verdaderos saberes” y se ven

cada vez más sujetos a “unas complejísimas tramas de control y gobierno”, así

como a “la uniformidad de los protocolos burocráticos e informáticos, que

admiten que el pensamiento en sí mismo no tiene valor […], que toda

disidencia es criticable, condenable, y cuando no reprimible…” [28]

Otra fuente también relativa a la educación en España acusa una exigencia nula

para formar al profesorado universitario en didáctica, el aumento incesante de

la competitividad entre las universidades y la adopción, como criterios

exclusivos de éxito, de indicadores cuantitativos inspirados por el culto

neoliberal a la excelencia empresarial. [29]

La gravedad del sistema educativo universitario en España, lleva a un ex

rector a preguntarles a rectores y rectoras: “¿Se imagina alguien a un

responsable de una titulación en Cambridge rellenando formularios de competencias?”

Y más adelante acusa: “Estamos perdiendo todos demasiadas horas, lo sabes mejor

que yo, con auténticas tonterías y soberanas estupideces que nos llevan al

precipicio.” [30]

Calidad educativa vista desde una óptica ingenieril o puramente gerencial. Traemos

a colación lo que nos dice una reflexión proveniente de Chile sobre la calidad

educativa que critica los criterios gerenciales aplicados a la misma:

“Quienes hablan de educación desconociendo el campo y tratando de aplicar

criterios ingenieriles o puramente gerenciales, se alejan por completo de la

naturaleza humana-socio-cultural e histórica del fenómeno educativo,

pretendiendo reducirla a modelos de gestión y a mecanismos de eficiencia que

responden a finalidades propias de otras áreas del quehacer de la sociedad.

Dicho enfoque sustenta una concepción formativa bajo la lógica de

circuito-productivo, regida por la teoría del rendimiento y la socialización

adaptativa, concebidos como estándar y propiciando un modelo de desempeño

profesional centrado en la “productividad” y en el mecanismo de premio-castigo

como método para optimizarla.” [31]

¿Extraña que en la UNA

se estuviera instruyendo al personal y al estudiantado en el coaching, definido

como una terapia cuyo logro es haber igualado a perros y humanos, centrada en

actuaciones de una conducta que puede cambiarse a través de estímulos, sean

positivos o negativos? Se plantea, que los programas de coaching prometen

siempre el mejoramiento y el cambio para mejor. Así las cosas, todos ellos

asumen que si algo desequilibra la vida cotidiana de determinadas personas, se

debe “actuar con urgencia para restablecer un orden, que, efectivamente, es la

felicidad naturalmente obtenida.” Y sigue: “La esquizofrenia capitalista […] se

embriaga aquí de tal manera que, al tiempo que es foco de todas las

“enfermedades del exceso” (la obesidad, el despilfarro, etcétera) nos

proporciona los medios (conductistas) [los del coaching] para combatirlas, a

través de eternas promesas de cambio que, por pura supervivencia del sistema,

jamás llegan a su fin.” [32]

Tuning. Este programa, diseñado por dos universidades privadas y

cofinanciado por la

Comisión Europea, señala que lo útil no es la adquisición de

conocimientos, estimando que, en poco tiempo, se vuelven obsoletos, sino las

destrezas, competencias y habilidades. Y aunque hoy las personas requieren de

esas competencias para desenvolverse apropiadamente en el mundo laboral, se da

por buena, sin más ni más, la filosofía de este proyecto que defiende el

adiestramiento del alumnado para volverlo dúctil, poniendo su acento en el aprendizaje

de competencias orientadas a su mera aplicación, incluso en carreras en las que

no tiene cabida, como filosofía. [33]

Un eje central de este proyecto es la atención permanente a las demandas de

empleadores, actuales y futuros, quienes “exigirán conocer fehacientemente lo

que significa en la práctica una capacitación o una titulación determinadas”.

Ello ha de lograrse “añadiendo indicadores que puedan ser medidos con detalle”

y estableciendo objetivos que sean “dinámicos y acordes con las necesidades de

la sociedad y del empleo.” [34] Acá “sociedad” sólo

puede ser un eufemismo, lo cual se evidencia por el hecho que al nivelar

sociedad y empleo, se sugiere la preeminencia que el Tuning da a los

empresarios a escala social y planetaria.

Normas ISO. Estas normas que se mencionan como parte del utillaje

conceptual de la UNA,

poseen un claro origen y práctica transnacional. A ellas se someten, entre

otras compañías, Siemens, Scania, Arcor, Nec, Rheem, Shell, YPF, Tetra Pack,

Goodyear, Saneamiento y Urbanización S.A. (SYUSA). Tiene que ver con el mercado

global. Por eso se expresa: “Uno de los requisitos básicos sobre el que se

asienta la economía de mercado es el de la fijación de reglas de juego claras,

sobre las que gira un sistema de libre competencia.[…]” [35] Otra fuente es más

diáfana al hablar de las ISO: “La explicación básica detrás de la serie de

normas ISO 9000 es simple y franca ya que cualquier empresa está comprometida

con la satisfacción del cliente “haciendo bien las cosas” y mejorando para que

se beneficien todas las partes involucradas: propietarios, accionistas,

empleados, clientes y proveedores, entre otros.” [36] ¿A qué viene entonces la

aplicación de estas normas en la

UNA?

III. Epílogo

Resulta falso que la transformación de la UNA fuera concebida, según se lee en su Modelo

Educativo, como conjunto de estudios evaluativos de los componentes del

currículo y como un proceso gradual y progresivo de abordaje de dichos

componentes en un proceso “altamente participativo y convocante.” Los

pretendidos estudios evaluativos de los que se habla, si es que se realizaron

de verdad, se ejecutaron por una sola instancia, la Dirección de Docencia

(DIDOC), sin que el profesorado los conociera masivamente y pudiera, sobre esa

base, decidir, junto con los otros sectores de la comunidad universitaria, el

modelo académico más conveniente para la institución.

Y aunque hubo, efectivamente, una serie de talleres en los que las facultades y

sus departamentos participaron de modo masivo y conjunto, ello nunca desembocó

en la adopción del modelo educativo basado en competencias. Las discusiones de esos

talleres, los aportes que en ellas se hicieron sobre la universidad deseada, en

lo esencial, no se reflejan en el documento que expone el modelo académico

adoptado. En ellos, nadie abogó por instancias de apoyo convertidas en fuerzas

rectoras de la academia; ni de sustituir las asignaturas por módulos; ni de

reducir el número de facultades de la universidad a partir de una Metodología

que pretende diagnosticar las necesidades de formación profesional en Ciencias

Agrarias y definir, a partir de ello, la nueva “oferta” de la institución. De

la formulación de esta metodología se ha excluido a la mayoría absoluta del

cuerpo docente, en aras de evitar que el diagnóstico resulte “contaminado”, tal

como expresan algunos funcionarios de la UNA.

La única concesión que aparentemente se ha hecho al

profesorado es que mientras el modelo aprobado en 2009 habla de formar

“profesionales competitivos”, el Proyecto Educativo Institucional habla en

cambio de formar “profesionales competentes”. Con todo, el sentido corporativo

o transnacional de uno y otro documento se percibe en buena parte de los

conceptos adoptados y, sobre todo, en la idea de centrar el currículo en

competencias, exigencia de las transnacionales yanqui-europeas, aunque se diga

una y otra vez lo contrario.

Dicho de otro modo, aunque se cambió formalmente el concepto “competitivo” por

el de “competente”, en todo caso, las demás cosas siguen siendo exactamente

iguales. Y hasta puede asumirse que se le está confiriendo al segundo de estos

conceptos (“competente”) la acepción que los organismos financieros le

atribuyen, lo que coincide a plenitud con el significado del primero

(“competitivo”), a saber el de la guerra de todos contra todos. El llamado

constante a ser el mejor, el más sobresaliente, así lo corrobora. Para

nosotros, se trata de servir de forma cada vez mejor a la sociedad, no de ser

el mejor por serlo, que equivale a una prédica del individualismo, al afán de

figurar, de prestigiarse por prestigiarse, como fin en sí mismo.

En el modelo adoptado, se establece que la educación que se necesita se enrumba

a que el graduado de la UNA

pueda “permanecer competitivo en el mercado laboral”. ¿Qué tiene esto que ver

con una formación integral, liberadora y ecológica que, supuestamente, es

derrotero de la institución?

No extraña así que en un documento con 107 firmas de docentes que lo respaldan,

lo que constituye cerca del 60 % del profesorado de la UNA, documento en el que se

critica el modelo académico basado en competencias, se demanda “una revisión

exhaustiva del modelo académico aún existente [integral], con el fin de saber,

con mayor conocimiento de causa, en qué medida es vigente y utilizable y en qué

medida no lo es.” Porque solo así, continúa el documento, “estaremos

capacitados para determinar hasta dónde amerita transformarse y hasta dónde no

requiere de ello. Pero esto, indefectiblemente, debe hacerse por las distintas

instancias académicas, facultades y departamentos, garantizando la plena

participación directa de todos los docentes de la UNA. Esto no es un

asunto que pueda dejarse ni en manos de “expertos”, ni en correspondencia con

lo que el mercado imponga o demande.” [37] Hacer las cosas del modo

planteado es parte inseparable de la autonomía universitaria. Lo contrario

resulta una aberración académica que entrega la educación a la mano “invisible”

del mercado .

Notas:

[1] . Moncada

Fonseca, Manuel. “Una falsa concepción sobre la educación”. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=62283

[2] . Universidad Nacional Agraria. “Modelo

Educativo MEA-UNA”. Managua, Nicaragua, aprobado en enero de 2010. [3] . Marx, Carlos, Engels, Federico. La

ideología alemana. Editorial Pueblo y Educación. Ministerio de Educación,

1982. p. 27. [4] . Moncada Fonseca Manuel. “Tendencia dominante

entre universidades del mundo. Sirviendo a la civilización capitalista”.http://www.rebelion.org/noticia.php?id=136915

[5] . Respecto al enriquecimiento desmedido de las

transnacionales y sobre la corrupción de la que se valen para lograrlo,

consúltense, por ejemplo, “Las transnacionales se dan un festín”. http://www.rel-uita.org/agricultura/agronegocios_trasnacionales_festin.htm

, “ Las fabulosas ganancias de las transnacionales petroleras”. http://www.unidad.org.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=396&Itemid=52

; Cifuentes V, Ricardo. “Estrategias del negocio transnacional: un caso”. http://rcci.net/globalizacion/2000/fg118.htm

[6] . Amigos de la Tierra. “Casi el 60% de la

tierra usada para el consumo europeo, se importa de otras partes del mundo”. http://www.tierra.org/ http://www.rebelion.org/noticia.php?id=137524

[7] . Gómez Álvarez, Lilliam Eugenia ; Salazar ; Alejandro Henao

. “ El Negocio del Hambre y la SoberaníaAlimentaria”.http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Globalizacion/El_Negocio_del_Hambre_y_la_Soberania_Alimentaria

[8] . Carmona, Ernesto. “ La ayuda internacional

privilegia propósitos político-militares”. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=138699

[9] . Gusterson, Hugh. “Las universidades iraquíes y

los costes de la guerra de EEUU contra Iraq”. http://www.rebelion.org/docs/139247.pdf

[10] . Castro Ruz, Fidel. “Cinismo genocida”. (Primera

y segunda parte). http://librepenicmoncjose.blogspot.com/2011/11/cinismo-genocida-primera-y-segunda.html

[11] .La educación como factor de desarrollo. http://www.oei.

es/vciedoc. htm [12] . Menos posible es aún que la educación juegue

el rol que se le atribuye en un mundo en el que, según datos del Banco Mundial,

de sus 6000 millones de habitantes [ahora 7000 millones], 2800 millones poseen

un ingreso inferior a dos dólares diarios; se sabe que al culminar el 2003, en

América Latina y el Caribe había 20 millones de pobres más que en 1997; que, en

ella, el 44,4 por ciento de sus pobladores (227 millones) vivía debajo de la

línea de pobreza. Gelman, Juan. Las cifras del escándalo. http://www.aporrea.

org/actualidad/ a9598.html [13] . Clark, Ismael. “Acerca de la información como

fetiche ¿Sociedad del conocimiento?” http://www.voltaire

net.org/article1 49351.html [14] . Freytas, Manuel. “ Decodificando el

sistema: Capitalismo: Una empresa de ladrones comunes disfrazada de

"civilización"” http://www.iarnoticias.com/2011/secciones/contrainformacion/0038_capitalismo_empr_criminal_27mayo2011.html

[15] . Proyecto Educativo Institucional de la UNA (PEI-UNA). Aprobado en

febrero de de 2011. [16] . Rebellato. José Luis. “LA GLOBALIZACIÓN Y SU

IMPACTO EDUCATIVO-CULTURAL.EL NUEVO HORIZONTE POSIBLE”. (En Revistade la Multiversidad

Franciscana de América Latina, N° 8, Montevideo,

pp. 23-51, 1998. También se publica en Diálogos. Educación y formación

de personas adultas, Barcelona, Año IV, vol. 19-20, diciembre de 1999, pp.

7-28). http://letras-uruguay.espaciolatino.com/rebellato/globalizacion_y_su_impacto.htm

[17] . Universidad Nacional Agraria. “Por nuestro

compromiso social forjamos una Cultura de Calidad Institucional”. Managua,

Nicaragua. Julio 2010. [18] . Universidad Emprendedora. ttp://www.una.edu.ni/diep/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=1

[19] . Sacristán, José Gimeno. Votar por la

educación pública. http://firgoa.usc.es/drupal/node/50529 [20] . Vidal Álvarez, Alejandro. España. “La transformación de la Universidad pública ”. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=139371

[21] . Universidad Nacional Agraria. Dirección de

Docencia (DIDOC). “Estrategia para el Ingreso y Clasificación de Estudiantes.

Año Académico 2011”.

Septiembre de 2010. [22] . Ibíd. [23] . Rebellato, José Luis. Ob. cit.

Fuente: http://librepenicmoncjose.blogspot.com/2011/11/soslayando-el-correlato-modernidad.html

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.