INTEGRACION DE AMERICA DEL SUR

A importância geopolítica da Bolívia e a integração da

América do Sul

Seja com

um novo triângulo estratégico (Santa Cruz, Cochabamba e Tarija) ou

junto ao

Paraguai e ao Centro-Oeste do Brasil, a Bolívia tem uma função

crucial

no processo de integração, como a grande “área de soldadura”.

Segundo

Padula, esses espaços mediterrâneos, situados no coração

continental, “ao mesmo tempo em que sofrem com

o confinamento do interior,

lhes

aufere enorme potencial para exercer o papel de plataforma de

interligação do comércio regional e

bioceânico”. O artigo é de Luciano

Wexell

Severo.

O

objetivo deste artigo é realizar uma breve análise sobre a importância

geopolítica da Bolívia no cenário da América

do Sul, a partir da ótica de

destacados pensadores de diferentes

nacionalidades. Inicialmente será

apresentada uma visão geral do conceito de

Heartland, desenvolvido no início

do século

passado pelo geógrafo inglês Halford Mackinder. A seguir, serão

apresentadas as contribuições de autores como

o brasileiro Mario Travassos,

o

estadunidense Lewis Tambs e os bolivianos Jaime Mendoza, Alipio Valencia

Vega,

Alberto Ostria Gutierrez, Guillermo Francovich e Valentin Abecia

Baldivieso, entre outros. Por fim, é sugerida

uma releitura do papel da

Bolívia

no atual processo de integração regional, frente à recente

diversificação das atividades econômicas, ao

fortalecimento de novas cidades

e à

aplicação da iniciativa para a Integração de Infraestrutura

Sul-Americana (IIRSA).

1.

Heartland de Mackinder

Em 1904,

o geógrafo inglês Halford Mackinder apresentou para a Real

Sociedade

Geográfica de Londres o seu artigo The Geographical Pivot of

History.

No reconhecido trabalho estava presente a sua teoria sobre a “área

pivô”. Em

1919, reapresentou a elaboração com o nome de Heartland (Mello,

1999,

p.45). Segundo a sua interpretação, o mundo estaria dividido em três

zonas: o

Grande Oceano (que abrange três quartos do planeta), a Ilha Mundial

(Europa,

Ásia e África) e as ilhas-continentes menores (Austrália e

Américas).

A grande

área continental, cujo centro estava afastado dos mares, tinha

características geográficas de uma fortaleza

natural rodeada por grandes

acidentes

geográficos, como rios, desertos, geleiras, planaltos e cadeias

montanhosas. Além disso, essa região oferecia

a possibilidade de fácil

projeção

em diversas direções. Tinha poder de articulação territorial e

estava

posicionada no centro de uma grande massa continental (Pfrimer e

Roseira,

2009, p.5). De acordo com Oliveira e Garcia (2010), o conceito de

Heartland

Foi

desenvolvido para categorizar uma vasta região no “coração da Eurásia”,

o maior

de todos os continentes da Terra, ou “Ilha-Mundo”... O Heartland foi

definido

originalmente como um vasto território, com amplo potencial para a

agricultura, pecuária, extrativismo ou

assentamento de grupos humanos. Rica

em

recursos naturais de toda sorte, além de terras férteis ou potencialmente

agricultáveis, reservas de recursos hídricos,

planícies, estepes e

florestas, a zona “pivô” da Eurásia incluía,

em suas definições originais, a

ideia de

rios caudalosos, enormes jazidas de recursos minerais, do ferro e

manganês

ao fósforo e o potássio, enormes reservas de recursos energéticos

como

carvão mineral e petróleo [1] .

No início

do século passado existia, naturalmente, uma forte influência das

teorias

geopolíticas da Europa e dos Estados Unidos nos meios militares

sul-americanos. Foram exatamente autores

relacionados com a área militar que

se

dedicaram a estudar a geopolítica da região. No caso específico de nosso

trabalho,

o mais relevante a destacar é que cerca de vinte anos depois da

formulação de Mackinder o conceito de

Heartland passou a ser utilizado

também

nas análises sobre o território da América do Sul [2] . A principal

contribuição neste sentido foi o trabalho

desenvolvido por Travassos (1935),

depois

reinterpretado por Tambs (1965). Couto e Silva (1955) e Pinochet

(1968)

continuaram utilizando os referenciais teóricos existentes, mas

aproveitaram-se das contribuições atualizadas

pelo geógrafo e

geo-estrategista holandês Nicholas Spykman

[3]. Os cinco pensadores

bolivianos utilizados também agregaram pouco

valor teórico à proposta

original

de Travassos, ainda que representem a visão própria de um país que

perdeu

quase dois terços do seu território em cinqüenta anos, entre 1883 e

1935.

2.

“Antagonismos geográficos” e “Triangulo estratégico” de Travassos

A

primeira edição do livro de Mario Travassos, de 1930, se chamava “Aspectos

Geográficos Sul-Americanos”. Em 1935, o

trabalho foi novamente publicado com

o nome

muito mais audaz de “Projeção Continental do Brasil”. De acordo com a

interpretação deste autor, exatamente no

território da Bolívia ocorria uma

série de

“antagonismos geográficos com resultantes geopolíticas” [4]

relacionados com a sua localização em relação

aos três grandes acidentes

geológicos da América do Sul: a Cordilheira

dos Andes, que divide o

continente a leste e a oeste, e as bacias dos

rios Amazonas e do Prata, que

condicionam uma divisão norte-sul.

De acordo

com essa visão, é no território boliviano, na região que entre

1559 e

1825 foi conhecida como “Audiência de Charcas”, que se unem as

“vertentes” do Oceano Pacífico e do Oceano

Atlântico e que se tocam as duas

principais bacias hidrográficas da região

(Filho, 2004, p.10). A Bolívia

seria,

portanto, o único país da América do Sul a ocupar simultaneamente ou

exercer

projeção sobre todos esses quatro espaços. As tensões sobre o

território boliviano estavam concentradas na

área situada entre as cidades

de Santa

Cruz de La Sierra,

Cochabamba e Sucre. Existia entre essas cidades

um

“triângulo estratégico”, que incluía as importantes cidades mineradoras

de Oruro

e Potosí. Justamente nesta zona, de acordo com Travassos, se

confrontavam abertamente os interesses do

Brasil (“influências amazônicas”)

e da

Argentina (“influências platinas”) pela supremacia geopolítica do

sub-continente. Pfrimer e Roseira (2009, p.6)

lembram que, para o militar

brasileiro, “a chave desses problemas se

encontra no triângulo econômico,

verdadeiro signo da riqueza boliviana”[5].

Travassos

identifica a influência da Argentina, detentora da desembocadura

do rio da

Prata, como uma ameaça sobre a Bolívia. Desde alguns anos antes, o

país

vinha criando vias férreas de comunicação com o Oceano Pacífico no

sentido

leste-oeste (desde Buenos Aires até Santiago do Chile) e no sentido

sul-norte

(desde Buenos Aires até La Paz

e o porto de Arica)[6]. Segundo o

autor, a

estratégia argentina de estabelecer essas linhas verticais sobre o

mapa

sul-americano confrontava claramente com a projeção brasileira de criar

caminhos

no sentido do oeste, buscando permanentemente uma saída para o

oceano

Pacífico.

Para

Leonel Itaussu Almeida Mello (1997), Travassos propunha que o Brasil

lançasse

mão de uma contundente política de comunicações que garantisse a

unidade

territorial e, ao mesmo tempo, assegurasse a projeção brasileira

para a

América do Sul. Durante o primeiro governo de Getúlio Vargas

iniciou-se a construção da linha entre Corumbá

e Santa Cruz de la Sierra,

visando

exatamente ampliar a presença do Brasil na porção oriental do

território boliviano. Naquele momento, ainda

não existia a atual conexão

argentina

entre Buenos Aires e Santa Cruz de la

Sierra [7].

Vale

comentar que Mackinder a usou a ideia de Heartland para falar de uma

área

mediterrânea central que daria ao Estado que a domina capacidade de

mobilidade

e projeção em todas as direções da Eurásia. Ao mesmo tempo era

uma

fortaleza natural. O caso da Bolívia é similar. Uma área mediterrânea

central

que pode ser considerada uma fortaleza natural; um altiplano entre

duas

cordilheiras É uma plataforma de projeção para todas as direções e, ao

mesmo

tempo, está sujeita a sofrer ameaças desde todas as direções. A grande

boliviana

questão é a não utilização destas potencialidades pelo Estado.

3.

“Heartland Sul-Americano” de Tambs

Pfrimer e

Roseira (2009, p.7) argumentam que “em momento algum” Travassos se

referiu à

idéia de Heartland ou Pivô Geográfico da História tal como havia

feito

Mackinder [8]. Consideram que a responsabilidade pela

“reconceitualização dos postulados de

Travassos em direção do conceito de

Heartland

foi proposto pelo professor de História do Brasil na Universidade

de

Creighton, Lewis Tambs”. Este, não Travassos, teria adaptado a ideia de

Mackinder

para a situação da América do Sul. Assim, para o estadunidense,

“quem

controla Santa Cruz comanda Charcas. Quem controla Charcas comanda o

Heartland. Quem controla o Heartland comanda a

América do Sul” (Citado em

Gumucio

& Weise, 1978) [9].

Nota-se

que há um limite para a utilização do termo Heartland no caso da

América

do Sul. Em nossa interpretação a validade do conceito se restringe a

sugerir

semelhanças gerais, que perdem sentido quando se busca generalizá-lo

amplamente. Uma das grandes características

que marca o Heartland

sul-americano é a visível ausência de um poder

integrador político,

econômico

e bélico. O Estado boliviano não assumiu esse caráter.

Antes da

Guerra do Chaco (1932-1935), as elites governantes da Bolívia

fizeram

poucos movimentos no sentido de construir vias para integrar o

território nacional, consolidar as fronteiras

e ocupar as vastas áreas do

oriente,

consideradas “baldias”. Depois da Revolução Nacionalista de 1952,

os planos

de “marcha para o leste” ganharam amplo apoio, com a construção de

infra-estrutura de transportes e serviços. O

projeto buscava ativar uma

linha de

pólos de desenvolvimento, do altiplano, passando pelos vales e

chegando

aos llanos de Santa Cruz, promovendo a integração nacional (Pfrimer

e

Roseira, 2009, p.10). Em 1954, o governo de La Paz construiu uma rodovia

entre

Cochabamba e Santa Cruz de la Sierra.

Naquele

momento a Argentina e o Brasil já estavam unidos à cidade pelas

linhas de

trem desde Buenos Aires e Santos (Del Bosco, 2006, p.4). O

geopolítico boliviano Alipio Valencia Vega

(2011, p.255) afirma que

La

vastedad territorial de Bolivia, abarcando cuatro regiones tan distintas

entre sí

y, sobre todo, separadas de otras por accidentes geográficos

poderosos, sólo podría mantenerse a condición

de que la acción humana de los

escasos

pobladores de dicho territorio se orientara prácticamente y sin

descanso,

desde el primer día de la independencia, al aprovechamiento

efectivo

de los principales recursos económicos de esas regiones y a la

superación de los obstáculos geográficos,

mediante la apertura de vías de

penetración de unas regiones sobre otras. Si

no se operaba esta acción, los

centros

nerviosos del país siempre estarían sumamente lejanos de la

periferia

de las fronteras, las cuales podían ser seccionadas fácilmente por

los

vecinos, en cuanto fuesen algo más poderosos y se aproximasen en su

acción,

desde sus costas hasta su propio interior.

Veremos a

seguir como, anos mais tarde, alguns autores expandiram os

“limites

originais” do Heartland sul-americano como fruto das descobertas de

maiores

riquezas [10]. A área passou a incluir o norte argentino, o Paraguai

e o

centro-oeste brasileiro. Foi o caso dos militares Couto e Silva (1955) e

Pinochet

(1978), ambos fortemente influenciados pela Doutrina de Segurança

Nacional

contra o “inimigo vermelho”. O Heartland sul-americano ampliado,

riquíssimo em rios, gás natural, petróleo,

minérios e terras férteis passou

a ser

também identificado como estratégico para a segurança regional e vital

para o

processo de integração sul-americana.

Em 1981,

o general brasileiro Golbery do Couto e Silva apresentou a ideia de

que na

configuração geopolítica da América do Sul existiam cinco áreas

continentais. No caso de nosso estudo, o mais

pertinente é fazer referência

à “Área

Geopolítica Continental de Soldadura”, integrada pelo Paraguai, a

Bolívia e

os estados brasileiros de Mato Grosso e Rondônia (Freitas, 2004,

p.49-50).

É interessante destacar que dez anos antes, em 1946, no livro “Una

obra y un

destino”, o boliviano Alberto Ostria Gutierrez já havia falado em

termos

muito parecidos e inclusive utilizado a expressão “soldadura”[11].

Outro

destacado pensador boliviano, Jaime Mendoza realizou trabalhos que

resgataram a identidade nacional e enalteceram

a nacionalidade. Seu livro

“El

macizo boliviano”, de 1935, teve grande influência ao desenvolver ideias

nativistas que relacionavam o território

retalhado com a fortaleza cultural

do país.

O intelectual descreveu o maciço desta maneira:

Hemos

llamado Macizo de Charcas y por extensión Macizo Boliviano, a esa

formidable expansión geográfica de los Andes

sudamericanos que se halla en

la parte

céntrica de su recorrido de más de cuatro mil kilómetros por las

costas

del Pacífico. De ella dijimos que constituye el eslabón más grueso y

pujante

de cuantos integran la cadena andina, dilatándose al oriente hacia

el

corazón de Sudamérica, cual si quiera darse de mano con el macizo del

Brasil.

O general

Pinochet (1978), bastante influenciado pelas ideias de Golbery,

descreve

a região da seguinte maneira:

Pela sua

situação relativa na América do Sul não tem função isoladora, mas,

ao

contrário, de atração, articulação e soldadura entre os países que a

rodeiam.

Pela sua configuração, poderia ser comparada a um gigantesco imã

que une

as peças do conjunto e que se deixasse de atuar desmoronaria

desarticulando-se[12].

4. Três

conflitos, três derrotas

Os três

conflitos bélicos enfrentados pela Bolívia resultaram em

significativas perdas territoriais. No momento

de sua criação, em 1825, o

país

tinha um território três vezes maior que os atuais 1,09 milhão de

quilômetros quadrados. A situação foi

totalmente alterada pela Guerra do

Pacífico

contra o Chile, a Questão do Acre contra o Brasil e a Guerra do

Chaco

contra o Paraguai. Ainda que a interpretação das razões e do

desenrolar desses choques armados seja

bastante complexa, podemos apontar

dois

fatores como os determinantes: a desatenção do Estado boliviano com as

fronteiras distantes das principais cidades e

a participação de empresas

estrangeiras no centro dos embates [13].

Na Guerra

do Pacífico (1879-1883), a Bolívia perdeu a sua única saída para o

mar. Em

1825, com a independência boliviana, as autoridades chilenas haviam

reconhecido (aceitado) os limites entre os

dois países. No entanto, por

volta de

1830 surgiu um novo elemento como detonador do conflito: as

descobertas no litoral da Bolívia de imensas

reservas de guano, nome dado às

fezes de

aves e morcegos acumuladas sobre as pedras. Devido aos grandes

conteúdos

de nitrogênio, fosfatos e amoníaco, o material era amplamente

utilizado

como fertilizante no empobrecido solo da Europa. O surgimento da

química

agrícola e a maior intervenção sobre as terras pobres alavancaram os

preços

internacionais dos fertilizantes.

Posteriormente também foram identificadas na

região imensas concentrações de

salitre,

outro tipo de adubo. A partir de então, as províncias de Tarapacá e

Antofagasta e o deserto de Atacama ganharam

relevância. Centenas de

quilômetros de ferrovias passaram a conectar

os portos bolivianos, de

Antofagasta, com a cidade de Oruro, passando

por Uyuni, no departamento de

Potosí.

Os

autores bolivianos analisados associam o estouro da guerra com os

movimentos de empresas anglo-chilenas para

apoderar-se de uma área rica,

despovoada e praticamente abandonada pelo

Estado boliviano. Por outro lado,

alguns

documentos chilenos, como o de Liberona (2002), atribuem o conflito

ao fato

do país discordar dos limites territoriais determinados de forma

“arbitrária” pelo marechal Antonio José de

Sucre, em 1825. O citado autor

faz

referência à ordem expressa de Simón Bolívar para Sucre: “dar un puerto

para

Bolivia a cualquier costo” [14].

A Questão

do Acre (1902-1903) também é bastante intricada. De acordo com o

general

brasileiro Carlos de Meira Mattos (1980), os antecedentes do

conflito

estão presentes nas contendas sobre a navegabilidade nos rios

fronteiriços entre o Brasil e a Bolívia. Desde

1826, os sucessivos governos

brasileiros rechaçaram inúmeras propostas

apresentadas por bolivianos e

estadunidenses para autorizar a navegação de

embarcações estrangeiras em

águas

interiores do território brasileiro.

Na

prática, entretanto, a eclosão do enfrentamento coincidiu com o surto da

borracha.

O foco estava nas seringueiras, de cujo látex se produzia a

borracha

cada vez mais utilizada pela nascente indústria automobilística dos

Estados

Unidos e da Europa. Incapaz de defender as suas remotas províncias

do

nordeste, a Bolívia optou, com o apoio do governo dos Estados Unidos, por

transferir o controle da região ao

Anglo-Bolivian Syndicate de Nova Iorque.

O

“Sindicato” assumiu o controle efetivo sobre o Acre, com o monopólio de

exploração

da borracha na área e amplos poderes para administrar, arrecadar

impostos

e organizar polícias. A empresa tinha como principal executivo um

primo do

presidente estadunidense Theodore Roosevelt e como um dos maiores

acionistas o banqueiro inglês Rothschild.

As

tensões com o governo brasileiro foram crescentes até a assinatura do

Tratado

de Petrópolis, em 1903, no qual a Bolívia abriu mão do território do

Acre.

Como contrapartida, o Brasil ofereceu dois milhões de libras

esterlinas e a proposta de construir a

ferrovia Madeira-Mamoré, que

possibilitaria uma saída boliviana pelo oceano

Atlântico via Belém do Pará

(Reyes,

2010, p.61-62).

Desde os

tempos coloniais, a região do Chaco sempre recebeu pouca atenção e

era

caracterizada por imprecisões na demarcação das fronteiras. A Guerra do

Chaco

(1932-1935) colocou frente a frente os dois países mais pobres da

América

do Sul, que lutaram de forma cruel por uma porção de terra inóspita,

seca,

arenosa e despovoada. Alguns autores, como Chiavenato (1980),

relacionam o conflito com as descobertas de

jazidas de petróleo no Chaco,

por volta

dos anos 1920. Como na Bolívia as explorações eram feitas pela

estadunidense Standard Oil, enquanto no

Paraguai os trabalhos estavam a

cargo da

inglesa Shell, a guerra seria resultado dos interesses dessas

petrolíferas.

No

entanto, outros autores, como Gumucio (1978), interpretam que o

enfrentamento teve suas origens em motivos

mais estruturais. É necessário

tomar em

conta a conjuntura de crise dos anos 1930, a queda das exportações

bolivianas de estanho e a sublevação que tomou

conta do país. Além disso,

para a

Bolívia, depois de perder a saída para o Pacífico, a relevância do

Chaco

estava na possibilidade garantir uma saída para o Atlântico pela via

dos rios

Paraguai e da Prata. Em poucos dias, a tentativa boliviana de obter

rapidamente o controle de portos no Rio

Paraguai se transformou em uma

terrível

empreitada.

Gutierrez

(1946) considera que com o término da Guerra do Chaco fechou-se

para a

Bolívia uma etapa da vida nacional. Acabou-se o processo de

configuração territorial e foram estabelecidos

os limites internacionais do

país. De

acordo com o autor, “estaban terminados los pleitos fronterizos con

todos los

vecinos, bien o mal, justa o injustamente, por la razón o por la

fuerza,

habían sido trazadas todas sus fronteras y suscritos los convenios

respectivos” [15].

5. O

“triângulo estratégico” hoje

As

medidas promovidas pelo Estado boliviano depois da Guerra do Chaco

tiveram impacto

visível sobre o ordenamento territorial do país. A nova rede

de

caminhos e estradas possibilitou a migração e estimulou o surgimento de

novas

cidades. Além disso, pode-se afirmar que um dos principais resultados

da

“competição” brasileira e argentina pelo controle de Charcas foi o

progressivo fortalecimento do oriente

boliviano, através de investimentos,

estímulos

financeiros, construção de infraestrutura e estabelecimento de uma

maior

oferta de serviços públicos. O triângulo estratégico proposto por

Travassos

foi alterado [16].

Santa

Cruz de la Sierra,

de pequena vila jesuítica estabelecida em 1561 ao

pé da

cordilheira de Cochabamba, transformou-se rapidamente em um importante

centro de

articulação continental e em motor econômico da Bolívia [17].

Graças à

intensa integração com o Brasil em diversos setores, como o

agrícola

e o energético, a zona já é interpretada como uma macro-região

associada

ao estado de Mato Grosso. Santa Cruz e o oriente boliviano contam

com os

privilégios de localização disponíveis ao Heartland.

A região

tem relações tanto com o Pacífico como com o Atlântico,

potencializadas pelos projetos da iniciativa

para a Integração da

Infraestrutura Sul-Americana (IIRSA) [18].

Somente na Bolívia, são 53 obras

de

infraestrutura em marcha, como ferrovias, hidrovias, rodovias, sistemas

intermodais, energia e fibra ótica [19].

A

tendência é que ganhe força uma visão global de planejamento e organização

para a

integração regional sob critérios políticos e estratégicos, e não

mais pelo

simples estímulo do mercado ou das empresas privadas. A integração

de

infraestrutura, agora dirigida pela UNASUL, poderia articular a

integração física com os esforços de ampliar o

comércio intra-regional e de

expandir

a complementação das cadeias produtivas.

Neste

novo contexto, e somado à possibilidade de ingresso do país ao

Mercosul

nos próximos anos, a importância do território boliviano só tende a

aumentar.

Seja com um novo triângulo estratégico (Santa Cruz, Cochabamba e

Tarija) ou

junto ao Paraguai e ao Centro-Oeste do Brasil, a Bolívia

continuará tendo uma função crucial neste

processo, como a grande “área de

soldadura”. De acordo com Padula (2011), esses

espaços mediterrâneos,

situados

no coração continental sul-americano, “ao mesmo tempo em que sofrem

com o

confinamento do interior, sua posição lhes aufere enorme potencial

para

exercer o papel de plataforma de interligação do comércio regional e

bioceânico”.

Notas

(*)

Economista formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

(PUC-SP),

Mestre e Doutorando em Economia Política

Internacional pela

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Professor visitante da

Universidade Federal da Integração Latino-Americana

(UNILA). Agradeço os

valiosos

comentários do colega e professor Raphael Padula, da UFRJ.

Artigo

publicado no Seminário de Pós-Graduação da Associação Brasileira de

Relações

Internacionais (ABRI), realizado nos dias 12 e 13 de julho de 2012,

em

Brasília.

[1] José

Luis Fiori (2011) considera que “Mackinder formulou um novo

princípio

e uma nova teoria geopolítica, que marcaram a política externa

inglesa

do século XX. ‘Quem controla o coração do mundo comanda a ilha do

mundo, e

quem controla a ilha do mundo comanda o mundo’. A ‘ilha do mundo’

seria o

continente eurasiano, e o seu ‘coração’ estaria situado – mais ou

menos –

entre o Mar Báltico e o Mar Negro, e entre Berlim e Moscou”.

[2] De

acordo com os bolivianos Baldivieso (1986, p.44) e Francovich (1985,

p.96), já

no início do século XX, o cientista alemão Alexander Von Humboldt

referiu-se ao atual território da Bolívia como

“Maciço central dos Andes”,

“Peru

interno” e “promontório da América do Sul”.

[3]

Segundo Fiori (2007), Spykman “partiu das idéias de Halford Mackinder,

mas

modificou sua tese central. Para Spykman, quem tem o poder mundial não é

quem

controla diretamente o ‘coração do mundo’, mas quem é capaz de

cercá-lo,

como os Estados Unidos fizeram durante toda a Guerra Fria e seguem

fazendo

até os nossos dias”. O Heartland perde importância frente ao

rimland.

[4]

Segundo Baldivieso (1986, p.48), o antagonismo proposto por Travassos

“podría

decirse que estaba insatisfecho y que había conformado un país

vacilante

en su triple rol sobre la hoyas amazónica, del Plata y del

Pacífico,

pero en ninguna de ellas gravitó con la fuerza necesaria para

definir

sus destinos como nación de estructuras centrípetas. Los

internacionalistas y geopolíticos bolivianos,

insistentemente, anotan su

indudable

rol en los tres caminos continentales, pero ocultan, muy

comprensiblemente, su debilidad e

invertebración que hizo de ella un país

vacilante”.

[5] Vale

apontar para o interessante fato de Ernesto Che Guevara ter

decidido

iniciar a sua guerrilha exatamente no meio do “triângulo

estratégico”, mesmo contra as orientações do

Estado cubano. O argentino

insistia

que desde a localidade de Vallegrande seria possível projetar a

luta

armada para os demais países da região. Em 1967, foi capturado e morto

por

Rangers estadunidenses e pelo exército boliviano.

[6]

Também foi criado acesso para Assunção, estabelecendo contato com as

capitais

de três importantes países.

[7]

Pfrimer e Roseira (2009, p.11) apontam que “Por pressão argentina e

pelas

dificuldades de se romper os contrafortes andinos entre Cochabamba e

Santa

Cruz, construiu-se um ramal ligando Santa Cruz até o departamento de

Tarija e

daí até o norte argentino. Assim a malha ferroviária oriental

boliviana

se integra, ainda hoje, à ocidental apenas em território

argentino”. Ou seja, até os dias atuais não

existe um ramal entre Santa Cruz

e

Cochabamba.

[8]

Afirmam que “talvez a única passagem que tenha sido mal interpretada

posteriormente é aquela em que o marechal

brasileiro afirmava a força

coordenadora do Brasil em direção longitudinal

no território sul-americano:

‘Em

primeiro lugar, as grandes linhas de massa continental - as cumiadas dos

Andes

dividindo-a em duas vertentes, a vertente de leste trabalha pelos

compartimentos de duas imensas bacias – a do

Amazonas e a do Prata. Em

seguida,

o fato dessas duas bacias se encontrarem em uma sorte de pivot,

emergindo

das formações da Cordilheira – o planalto boliviano – a partir do

qual os caudais

daquelas bacias se colocam verdadeiramente em antagonismos’.

O uso da

palavra pivot deve ser interpretada no contexto do parágrafo e do

livro,

nesse sentido ela não faz referência ao Pivô Geográfico da História

de

Mackinder, mas sim ao fato do planalto boliviano se constituir numa área

de

ligação entre a Bacia do Prata e Amazônica”.

[9] Tambs

afirma que “a história mostrou a importância dessa região durante

os

impérios pré-colombianos Aymara e Inca e mais tarde durante a colonização

espanhola,

quando o altiplano e Charcas eram centros de poder. O Alto Peru

permaneceu o centro nervoso do poder espanhol

na América do Sul até o final

do

Império espanhol... O rimland sul-americano cercou Charcas. Sob a falta

de

liderança boliviana, o Heartland não teria mais força para agir e foi

coagido.

Vista como a luta pelo Heartland de Charcas, a história

sul-americana dos séculos XIX e XX se torna

inteligível (Idem, 1978). O

autor

utiliza o conceito de rimland, de Spykman, de 1942.

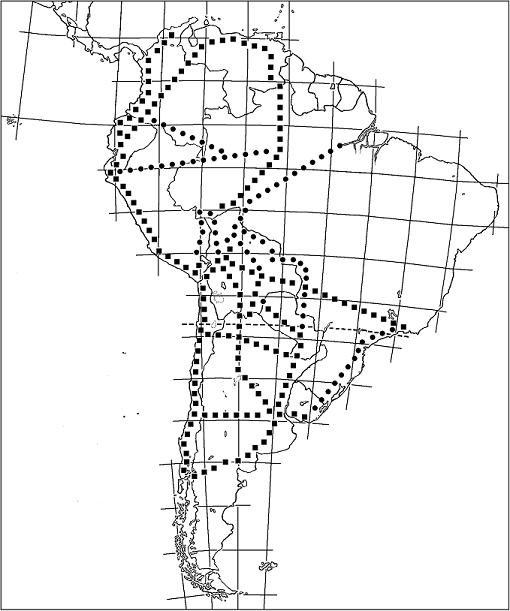

[10] Com

o objetivo de definir uma abrangência física ao conceito de

Heartland

sul-americano, Oliveira e Garcia (2010, p.10) elaboraram um mapa

azimutal

equidistante centrado na fronteira entre o Brasil e a Bolívia. A

figura

mostra as principais cidades sul-americanas com mais de 500 mil

habitantes. A partir do ponto central, em um

raio de 2300 quilômetros se

encontram

as principais cidades do Cone Sul e dentro de um raio de 3100

quilômetros estão todas as maiores cidades da

América do Sul.

[11]

Segundo este autor, “situada en el centro de la América Meridional,

cabecera

de los tres grandes sistemas hidrográficos – Amazonas, Plata y

Pacífico

– nexo entre dos océanos, limítrofe de cinco naciones, obligado

paso de

norte a sur y de este a oeste, la geografía impone a Bolivia, no una

función

aisladora y de aislamiento, sino de atracción, de articulación, de

unión, de

soldadura entre los países que le rodean”.

[12]

Pinochet concebe o Estado como um “organismo formado por Territorio o

espacio,

Población o masa humana y Soberanía. Estos adquieren una

constitución semejante a una ameba en el que

se distinguen: las fronteras o

capa

envolvente cuya resistencia está de acuerdo con el grado de

potencialidad del núcleo vital, el

‘Heartland’, las comunicaciones y el

Ciclo vital

del Estado, que está demostrado por la historia de la humanidad

en el

transcurso de los siglos: nacer, desarrollarse y morir”.

[13]

Reyes (2010) apresenta uma análise atual e detalhada dos três

conflitos.

[14]

“Tarapacá foi cedida em caráter definitivo ao Chile, que ainda recebeu

a posse

temporária de Tacna e Arica – acerca das quais desenvolveu-se uma

longa

disputa diplomática que somente veio a ser resolvida em 1929. Os

últimos

soldados chilenos deixaram o Peru em agosto de 1884. O armistício

com a

Bolívia (abril de 1884) permitiu ao Chile continuar no controle do

Atacama

até a negociação de um acordo de paz definitivo, que somente se

materializou em 1904” (Collier, citado em

Reyes, 2010, p.56). Até os dias

atuais a

Bolívia move judicialmente demandas para retomada de sua saída para

o mar,

mantendo a sua pequena frota estacionada no Lago Titicaca.

[15] Vega

(2011, p.257) considera que “Las mayores pérdidas territoriales de

Bolivia

no fueron realizadas por la vía diplomática, sino que fueron

consecuencias de diversas guerras o

‘revoluciones’ sostenidas con los países

vecinos.

Diplomáticamente se perdieron parte del territorio del Litoral [no

el propio

litoral, sino un pedazo de la provincia del Litoral] cedido a

Chile en

1866 y los territorios cedidos a Brasil en el norte y el oriente en

1867,

también más tarde el territorio de Bermejo y la Puna de Atacama

cedidos a

Argentina por el tratado de 1889. Igualmente, la zona de Tambopata

al Perú en

1909. Todos los demás territorios, o sea el Litoral sobre el

Océano

Pacífico, el Acre y el Chaco fueron perdidos como consecuencia de

guerras

que sostuvo Bolivia con los países vecinos: Chile, el Brasil y el

Paraguay.

En el fondo de estas guerras que aparecen en sus causas como

esencialmente políticas, hay una influencia

económica poderosa. Se producen

esos

conflictos armados por la codicia de la riquezas naturales existentes

en los

territorios disputados por las armas; riquezas naturales que son

materias

primas altamente apreciadas en los mercados del mundo”.

[16] Del

Bosco (2006, p.6), fazendo referência a Travassos, afirma que “si

tuviéramos que actualizar su pensamiento

respecto a Bolivia, dejaríamos de

lado el

triángulo Sucre-Cochabamba-Santa Cruz de la Sierra y hablaríamos a

futuro de

un eje sur-norte, conformado por los departamentos de Tarija y

Santa

Cruz de la Sierra. El

primero con la segunda reserva de gas en América

del Sur,

eje con capacidad para proyectarse exteriormente. Tarija gracias al

impulso

de los hidrocarburos es el departamento que más ha crecido. Durante

el

período 1988-2004 su PBI se incrementó en 191%”. Por sua vez, Pfrimer e

Roseira

(Op.cit., p.12-15) consideram que “A influência dos discursos

geopolíticos brasileiro e argentino,

principalmente no que concerne o

conceito

de triangulo estratégico boliviano, sobre suas políticas

territoriais, acabou ao longo dessa disputa

materializando em solo boliviano

um

triângulo. Não aquele representado por Travassos, uma vez que Sucre

deixou de

ser a capital política do país e tem perdido cada vez mais sua

importância econômica. Ademais, a expansão

econômica de Tarija, após a

descoberta das importantes reservas de gás e

petróleo, a colocou como um dos

quatro

principais centros urbanos do país. Essa área com o formato

triangular é constituída por uma rede urbana

de três cidades principais:

Santa

Cruz, Cochabamba e Tarija. Envoltos e bem articulados a esses centros

urbanos

principais há ainda centros secundários como Potosi, Oruro, Sucre e

Yacuiba... Esse novo arranjo territorial detém

aproximadamente 60% do

Produto

Interno Boliviano, quase metade da população boliviana e 98 % e

99,2% das

reservas provadas de gás e petróleo na Bolívia, respectivamente”.

Tomando

em conta os projetos de corredores bioceânicos que passam pelos

países

andinos, acredita-se que a área do novo triângulo possa constituir-se

no futuro

Hub Logístico Sul-Americano.

[17]

Existem boas rodovias que conectam Santa Cruz com Cochabamba, La Paz e

os portos

do Peru (Matarani e Ilo) e do Chile (Arica e Antofagasta).

Igualmente, há oferta para o leste até Corumbá

e os portos do Rio Paraguai

(um canal

liga Puerto Aguirre, Puerto Quijarro e Puerto Suárez à Hidrovia

Paraguai-Paraná, na fronteira com o Brasil).

Nos últimos anos, tem avançado

o projeto

de ativação do Puerto Busch, localizado na fronteira boliviana com

o

Paraguai. Este é o chamado “Mar guarani”, que permitirá um acesso direto

da Bolívia

ao oceano Atlântico via rio Paraguai, sem a necessidade de

navegar

pelo canal de Tamengo. O novo caminho permitirá intensificar os

investimentos em atividades como petróleo,

gás, ferro das minas de Mutún e a

produção

agrícola. As redes ferroviárias já integram Santa Cruz com o

Atlântico

(até Santos e Buenos Aires) e quase até o Pacífico. Há planos de

ligar a

região com o sistema amazônico, até Porto Velho, Manaus e Santarém.

[18] A

IIRSA foi criada em 1990 sob a orientação do “Regionalismo Aberto” da

CEPAL e

do “Novo Regionalismo” do BID. A iniciativa funcionaria como a

espinha

dorsal da proposta estadunidense de anexação continental, a chamada

Área de

Livre Comércio das Américas (ALCA). A proposta da IIRSA, que

continuou

existindo apesar do enterro da ALCA em Mar del Plata, em 2005, se

concentrou no fortalecimento de

"corredores de exportação", aprofundando

ainda

mais a condição de nossos países como vendedores de mercadorias de

baixo

valor agregado para os centros industriais. A mudança atual está na

criação

do Conselho de Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan) dentro da

União de

Nações Sul-Americanas (UNASUL). Desta forma, os governos assumiram

a direção

do processo e a tendência é intensificar as obras orientadas para

a efetiva

integração regional em energia, transportes e comunicações.

Entende-se como essencial que os Estados

nacionais e as populações

fortaleçam o seu poder de intervenção nos

projetos.

[19] Del

Bosco (2006, p.5) aponta que “hoy Santa Cruz, además de petróleo,

madera,

caña de azúcar y ganadería, ha desarrollado el cultivo la soja y ha

pasado a

constituirse en un centro de importantes inversiones de

agricultores argentinos y brasileños. Su PBI

representa el 30% del total de

Bolivia,

la actividad agropecuaria el 43%, la del comercio el 36,2% y la

industria

manufacturera el 35%. Por su parte sus bancos acaparan el mayor

movimiento financiero del país”.

Bibliografia

BALDIVIESO, Valentin Abecia. Las relaciones

internacionales en la historia

de

Bolivia. Tomo III. Editorial Los Amigos del Libro, Cochabamba, 1986.

CHIAVENATO, José Julio. A guerra do Chaco

(leia-se petróleo). São Paulo,

Brasiliense, 1980.

COUTO E

SILVA, Golbery do. Conjuntura Política Nacional, O Poder Executivo e

a Geopolítica

do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1981.

COUTO E

SILVA, Golbery do. Geopolítica do Brasil. Rio de Janeiro: Livraria

José

Olympio, 1955.

DEL

BOSCO, Guillermo. Travassos, Santa Cruz de la Sierra y la Política

Exterior

Argentina. Centro Argentino de Estudios Internacionales. Programa

Política

Exterior Argentina, 2006. www.caei.com.ar

FILHO,

Oscar Medeiros. Da confrontação à cooperação: as alterações

geopolíticas na América do Sul, 2004.

FIORI,

José Luís. Nicholas Spykman e a América Latina, Le Monde Diplomatique

Brasil,

24/11/2007.

FRANCOVICH, Guillermo. El pensamiento

boliviano en el siglo XX. Editorial

Los

Amigos del Libro, Cochabamba, 1985.

GUMUCIO,

Mariano Baptista e WEISE, Agustín Saavedra. Antología Geopolítica

en

Bolivia. Cochabamba: Ed. Los Amigos del Libro, 1978.

LEWIS,

Paul H. O Paraguai da Guerra da Tríplice Aliança à Guerra do Chaco.

In:

História da América Latina: de 1870

a 1930, volume V. Org. Leslie

Bethell.

São Paulo: Edusp, 2008.

LIBERONA,

Javier Sánchez. Mediterraneidad de Bolivia. Efectos geopolíticos

de una

eventual salida al Pacífico. Revista de la Marina de Chile, 2002.

MEIRA

MATOS, Carlos. Uma geopolítica pan-amazônica. Rio de Janeiro:

Biblioteca

do Exército. 1980.

MELLO,

Leonel Itaussu de Almeida. Quem tem medo da Geopolítica? São Paulo:

Edusp,

1999.

MELLO,

Leonel Itaussu de Almeida. Geopolítica do Brasil e a Bacia do Prata.

Manaus:

Editora da Universidade Federal do Amazonas, 1997.

OLIVEIRA,

Lucas K. & GARCÍA, Tatiana de Souza L. O conceito de Heartland na

geopolítica clássica: Funcionalidade e limites

para a análise da Região

central

da America do Sul. V Encontro Nacional da ANPPAS, Florianópolis,

outubro

2010.

OLIVEIRA,

Márcio Gimene de. A Ferrovia Bioceânica Paranaguá-Antofagasta e a

controvérsia entre o modelo

primário-exportador e o modelo

desenvolvimentista. Revista Oikos, Volume 10,

nº 2, 2011. pp. 243-266.

PADULA,

Raphael. Infraestrutura, Geopolítica e Desenvolvimento na Integração

Sul-Americana – Uma visão crítica à IIRSA.

Laboratório de Estudos da América

Latina

(LEAL), 2011.

PADULA,

Raphael. Uma concepção de integração regional, papel da

infraestrutura e ocupação dos espaços a partir

de Friedrich List, Raúl

Prebisch,

Gunnar Myrdal, Albert Hirschman e Celso Furtado uma visão crítica

ao

regionalismo aberto e à IIRSA. In: II Coloquio de la Sociedad

Latinoamericana de Economía Política y

Pensamiento Crítico (Sepla), Buenos

Aires,

2008.

PINOCHET,

Augusto. Geopolítica de Chile. Buenos Aires: El Cid, 1978

PFRIMER,

Matheus Hoffmann. Heartland Sul-Americano? Dos discursos

geopolíticos à territorialização de um novo

triângulo estratégico boliviano.

GEOUSP -

Espaço e Tempo, São Paulo, Nº 29, pp. 131 - 144, 2011.

PFRIMER,

Matheus Hoffmann & ROSEIRA, Antônio Marcos. Transformações

Territoriais na Bolívia: Um Novo “Triangulo

Estratégico”?. In: 12º Encuentro

de

Geógrafos de América Latina. Montevideo, 2009.

REYES,

Fernando Siliano. O papel das vias de circulação na coesão

territorial do Estado boliviano: da Audiência

de Charcas à Bolívia de 1971.

Dissertação ao Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana

da USP, 2010.