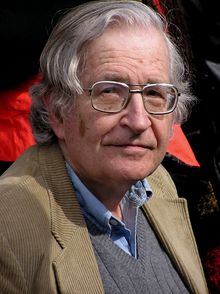

Entrevista al intelectual Noam Chomsky

El intelectual

norteamericano, siempre crítico de las políticas de su país, se entusiasma con

los movimientos de protesta popular en varios lugares del mundo, mientras

advierte sobre un planeta en riesgo ecológico: "Podemos estar yendo a un

precipicio", afirma.

Cinco estantes cargados de libros recorren una pared de punta a punta en las

oficinas de Noam Chomsky en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Cada tanto, se ven etiquetas escritas a mano con un marcador, pegadas en los

estantes con cinta adhesiva transparente: 1955, 1975, 1993, y así, hasta llegar

casi hasta el presente.

Descansan allí más de cien títulos, algunos en inglés, otros en español,

japonés, hebreo o árabe. Todos llevan el nombre del mismo autor: Noam Chomsky.

Esa es la antesala a una charla con uno de los pensadores más prolíficos de la

historia contemporánea, que a los 83 años mantiene incólume el fanatismo por su

trabajo y su acérrima crítica a las políticas de Estados Unidos. Chomsky

-considerado el padre de la

lingüística moderna, filósofo y activista- repasa los eventos que sacudieron el

planeta en los últimos años, reflexiona sobre el futuro y ofrece, sin sutileza,

un panorama cuando menos lúgubre. "Si miro el mundo objetivamente, creo

que será un milagro si los seres humanos sobreviven en un mundo decente dentro

de cien años", afirma.

Crudo y punzante, Chomsky parece por momentos no dar tregua a la realidad o a

la humanidad. Pero luego, cuando habla de las luchas protagonizadas por cientos

de miles de jóvenes en Medio Oriente, Europa, Estados Unidos, México o Chile,

suelta algo de optimismo, quizás empujado por su espíritu anarquista. No lo

expresa con gestos o

cambios en su tono de voz. Mantiene, siempre, la misma cordialidad. Sólo

identifica progresos sutiles, y recuerda luchas del pasado, los cambios que vio

como profesor en Cambridge, el movimiento por los derechos civiles o el

feminismo, y repite, varias veces, doscosas: no se puede vislumbrar el

desenlace de las batallas actuales, y ese

desenlace depende de la gente. Del 99%, no del 1% que el movimiento Occupy Wall

Street puso en el banquillo.

La entrevista con Chomsky comenzó con una recomendación, implícita, a un libro:

Falla de diseño ( Failure by design ), de Josh Bivens, economista integrante

del Instituto de Política Económica, un centro de investigación que hizo varios

análisis sobre la rampante desigualdad de Estados Unidos mucho antes de que

cientos de jóvenes

acamparan en el Parque Zuccotti, en Nueva York.

"Recorrieron las políticas de los últimos 30, 35 años, y las describieron

como un fracaso, pero un fracaso clasista. Hay una falla de diseño, que surge

de las clases sociales, que refleja las preocupaciones y los intereses de

quienes diseñaron esas políticas. Para ellos, ha sido un gran éxito. Si se

utiliza el imaginario del

movimiento Occupy... , que por supuesto es sólo imaginario, para el 1% es un

gran éxito; para el 99%, es un fracaso. Pero eso es lo que cabría esperar. Las

políticas están determinadas por un estrecho sector de poder y privilegio.

Funcionan para ellos, pero mire lo que sucede para todos los demás."

Esa falla de diseño, sostiene Chomksy, es la que llevó a cientos de miles a rebelarse

en varios rincones del planeta.

¿Está despuntando un nuevo modelo? En busca de algunos indicios en ese sentido,

Chomsky menciona, primero, algunas "propuestas de políticas", como

ciertas reformas al corazón de Wall Street, o medidas para atacar la corrupción

corporativa, que comenzaron a surgir tras la gran recesión de 2008. Luego,

habla de un cambio "profundo, mucho más profundo", que él ve como lo

más significativo del movimiento Occupy Wall Street : el desarrollo de

comunidades.

"Eso es bastante significativo. Este es un país altamente atomizado. Las

personas están básicamente solas. Se puede odiar todo lo que está pasando, pero

no se cree que se pueda hacer nada al respecto. Romper con eso, y construir

comunidades de apoyo mutuo en todo el país, eso en sí mismo es un avance

significativo. Si puede ser sostenido ante la represión previsible, y puede

crecer, puede hacer una gran

diferencia."

Sobre esa idea, agrega que hay nuevos modelos que han ganado atención: el

desarrollo de empresas en manos de trabajadores, de tipo cooperativo. "Eso

parece estar aún en una etapa muy temprana, pero podría desarrollarse. Y no es

una utopía. Podría ocurrir", afirma.

-¿Cómo cree que será el desenlace de este conflicto entre la sociedad civil y

el poder tradicional que se ve en las protestas en distintos lugares del mundo?

-Nunca se pueden predecir esas cosas. Si alguien hubiera preguntado hace un año

qué pasaría si un par de jóvenes ocupaban el Parque Zuccotti, la predicción

racional, lo que yo hubiera dicho, es que iban a ser expulsados por la policía

al día siguiente y que todo habría terminado. Bueno, eso no sucedió. Se

encendió. Acabo de reunirme con

un grupo de activistas de Chile. Si alguien hubiera preguntado un año y medio

atrás qué pasaría si un grupo de estudiantes marchara en las calles para

oponerse al grotesco costo de la educación y su sistema educativo clasista,

hubiera recibido la misma predicción. No pasará nada. Pero resulta que sí pasó,

lleva años, atrajo a otras personas, y

está desafiando las bases del régimen que dejó Pinochet por primera vez. Y lo

mismo en la Plaza Tahir.

¿Quién puede hacer predicciones? El desenlace dependerá de lo que haga la

gente.

-¿Cuál es el cambio más significativo que provocaron las protestas?

-Hay varias diferencias entre Egipto, España, Chile, Estados Unidos y los

demás. Pero hay algunos elementos comunes. En su mayor parte, es una rebelión

contra el neoliberalismo, que fue un fracaso por su diseño. Es un sistema

diseñado para el beneficio de un pequeño sector de privilegio y poder. Ha sido

un desastre en casi todas partes. Después de un par de décadas de graves,

graves desastres, finalmente,

hace unos diez años, América latina ha ido levantándose. La Argentina fue uno

de los primeros, de hecho. Pero Bolivia, Ecuador, Venezuela, Brasil, han estado

saliendo. En Africa del Norte, en la "primavera árabe", una gran

parte de las revueltas fueron en contra del neoliberalismo. Las medidas

neoliberales han sido impuestas por los

culpables de siempre: el FMI, el Banco Mundial, el Departamento del Tesoro, y

así sucesivamente. Los países fueron muy elogiados por las instituciones

internacionales, como la

Argentina, que fue alabada por su economía magnífica justo el

día antes de que se derrumbara totalmente. Eso es normal. Y, de hecho, el

sistema fue bueno para

algunos. Hubo crecimiento, y el crecimiento fue, como de costumbre, muy

concentrado. Para la mayoría de la población, significó el estancamiento, y la

disminución o eliminación de los sistemas de apoyo, las consecuencias habituales.

También la corrupción, tremenda, que siempre viene aparejada. Y la población

simplemente se levantó contra eso. En Túnez, y lo mismo en España y Grecia, y

los Estados

Unidos y Chile. Hay variantes diferentes, pero la misma falla de diseño.

-En América latina muchos ven dos modelos, uno vinculado a Venezuela y el otro

a Brasil, ¿cuál cree que puede prevalecer?

-Depende de dónde estén las presiones y de lo que haga la gente. Otro modelo es

la Argentina.

Canceló, en efecto, su deuda, ante el rechazo de las

instituciones internacionales y la denuncia de los economistas que advertían

que iba a ser un desastre total. Pero la diferencia más extrema que yo veo es

entre Bolivia y Colombia. En Colombia, por primera vez hay una voluntad seria

de condenar las atrocidades de los

paramilitares. Washington está siendo expulsado de todas sus bases militares en

América latina, aunque está tratando de mantenerse en Colombia. Brasil es un

caso interesante. En el discurso contemporáneo de Estados Unidos, es el buen

ejemplo. Pero si uno echa un vistazo a las políticas de Lula, no son muy

diferentes de las del gobierno de [João] Goulart en la década del 60. Bueno, la

reacción de los Estados

Unidos en ese momento fue organizar un golpe que estableció el primer Estado de

seguridad nacional al estilo neonazi en la región, y se extendió como una

plaga. Ahora la reacción es darle una palmada en la cabeza y decir

"ustedes son los chicos buenos". Eso es un signo de los cambios. El

poder de Estados Unidos para intervenir no es cero, pero ha declinado, y la

conciencia es cada vez mayor en América del Sur, y,

en cierta medida, en América Central, de que no se tiene que aceptar esa

dominación.

-¿Quién cree que puede sustituir a los Estados Unidos?

-En un escenario óptimo, lo reemplazarán los propios países. Es como preguntar

quién debe sustituir a una dictadura. Bueno, no otra dictadura. La democracia y

la libertad deben sustituir la hegemonía de Estados Unidos. No hay necesidad de

una hegemonía mundial. Y no hay nadie en el horizonte. El poder de los Estados

Unidos está

disminuyendo, pero Estados Unidos es abrumadoramente más poderoso que cualquier

otro país del mundo.

-Pero, ¿cree que es esperable que el multilateralismo tenga éxito? Vemos

estancamiento en Siria, la cumbre de Río fracasó, y en Europa, los líderes no

parecen atinar a dar una respuesta contundente...

-En Europa hay más fallas de diseño. Las políticas de austeridad en la recesión

casi con garantía dañarán a las economías, aunque el Banco Central Europeo está

empezando a reconocer eso. Es una falla clasista que perjudica a la población y

está desmantelando el contrato social. Los derechos laborales están siendo

destruidos. El poder privado ha

aumentado. No tiene que ser así, hay otras opciones. De hecho, Estados Unidos

tuvo una política más progresista que Europa continental para responder a la

crisis. Eso no es muy bueno, pero al menos es algo. Hubo medidas aquí para

evitar la depresión. Y hay un crecimiento muy, muy lento. Europa es lo

contrario, se dirige hacia una depresión.

Ahora está cambiando, y se está hablando de hacer lo que debería haber hecho en

primer lugar. Pero éstas son opciones. No son leyes de la naturaleza.

-¿Es optimista respecto del futuro?

-Si miro el mundo objetivamente, creo que será un milagro si los seres humanos

sobreviven en un mundo decente dentro de cien años. No por lo que estamos

hablando. Estas son cosas que se pueden solucionar.

Creo que con mejores políticas se podrían mitigar algunos de estos problemas,

tal vez cambiarlos radicalmente si hay, por ejemplo, un movimiento serio que se

proponga trabajar en empresas que estén en

manos de comunidades. Pero hay otros problemas que no son fáciles de solucionar.

Podemos estar yendo hacia un precipicio. La cumbre de Río es un buen ejemplo.

No pasó nada. Había aspiraciones muy bajas, y los resultados fueron irrisorios.

Somos como lemmings caminando a un precipicio. Es un problema muy serio.

-¿Cómo se puede evitar eso?

-Puede ser demasiado tarde para evitarlo. Pero una cosa es clara: cuanto más

esperemos, más duro será. Y vamos en la dirección equivocada. Hay un montón de

entusiasmo y euforia ahora por las nuevas fuentes de combustibles fósiles, por

ejemplo en Brasil y en Estados Unidos. De hecho, Obama habló con mucho

entusiasmo de que podamos

tener un siglo de independencia energética debido a la explotación de combustibles

fósiles. The Financial Times publicó un informe sobre las grandes perspectivas

para el siglo de la independencia energética de los Estados Unidos. La única

cosa que ninguno de ellos preguntó es ¿qué clase de mundo va a ser después de

un siglo de explotación de los combustibles fósiles, que están destruyendo el

medio ambiente?

-Lleva más de medio siglo en el MIT, ¿no cree que las nuevas generaciones, los

jóvenes, sus alumnos actuales, puedan resolverlo?

-No se puede predecir eso. Cuando llegué aquí, en los 50, era una década muy

pasiva. No pasaba nada. Si usted caminaba por los pasillos del MIT cuando

llegué aquí en 1955, veía hombres blancos bien vestidos, obedientes,

indiferentes, haciendo su tarea, sin interés en nada. Dé un paseo por los

pasillos ahora. La mitad son mujeres, un

tercio son minorías, y hay una gran cantidad de activismo estudiantil en todo

tipo de temas. Hay un grupo dedicado al cambio climático aquí, muy bien

considerado, que disiente del consenso internacional porque lo considera

demasiado conservador. Piensan que la situación es mucho peor que lo que se

cree. Estos cambios son muy significativos. ¿Podría alguien haberlos previsto?

No.

-Usted dijo que el progreso es lento, pero dramático en períodos largos de

tiempo. Después de la crisis global, ¿qué progresos cree que ha hecho el mundo?

-Hay progresos. Por un lado, el discurso general, incluso en los medios

tradicionales, y en los medios económicos, ha cambiado. Ahora hay atención en

temas que estaban ocultos hace un año, temas como la desigualdad, la corrupción

corporativa, el vapuleo del proceso político con la cantidad de elecciones que

se compran. También el tema

ambiental se ha acercado al primer lugar de la atención pública y al centro de

las preocupaciones. Eso ya es un cambio. ¿Puede haber un cambio en la

implementación de políticas? No en tres meses. Hay que ver. Hay ejemplos para

pensar. Tome 1960. Cuatro estudiantes negros de un colegio negro en Carolina

del Norte se sentaron en una cafetería y pidieron ser servidos, algo que era

ilegal. Fueron arrestados, por

supuesto, y tratados de manera muy dura. Eso podría haber sido el final, al

igual que el Parque Zuccotti podría haber terminado el primer día. Bueno, no lo

fue. Otros los reemplazaron. Muy pronto el movimiento popular se expandió y se

introdujeron cambios sustanciales. Eso no se podía predecir. Más tarde, en la

década de 1960, pequeños grupos de mujeres, jóvenes sobre todo, comenzaron a

formar grupos para

crear conciencia, en los que hablaban acerca de si la represión bajo la cual

vivían era una ley de la naturaleza. Muy pronto, usted tuvo un movimiento

sustancial de mujeres que probablemente cambió la cultura en todo Occidente más

que cualquier otro movimiento. No se pueden predecir estas cosas. Yo estaba en

Argentina en 1999, y no había forma de predecir lo que pasó en la década

siguiente. Fue una sorpresa

total.

-Habla sobre todo de fenómenos que pasaron en Estados Unidos. En 2003, dijo que

era el mejor país del mundo. ¿Aún lo cree?

-Dije que en algunos aspectos, lo es. Hay aspectos en los que es el país más

libre del mundo, con un montón de buenas características. Hay otros aspectos en

los que ha hecho cosas terribles. MANO A MANO

En su oficina, Noam Chomsky vive rodeado de libros, plantas y fotos de su

mujer, sus hijos y sus nietos. Una imagen gigantesca del filósofo Bertrand

Russell domina el ambiente. En la entrada, colgada al lado de la puerta, está

enmarcada la portada de la revista The American Prospect de abril de 2005.

"Entre Chomsky y Cheney", reza el título, acompañado de una

caricatura en la que ambos se miran con furia.

El intelectual que revolucionó la lingüística moderna en los años 60 ha sido un

feroz crítico de Estados Unidos, en particular, de su política exterior.

"La mejor forma de evitar el terrorismo es dejar de practicarlo",

atizó, luego de los atentados del 11-S. Chomsky no ha atenuado sus críticas:

hace poco, dijo que el presidente Barack Obama

era peor que George W. Bush, y que sólo lo votaría si Massachusetts fuera un

Estado en disputa, con el fin de impedir el regreso de los republicanos a la Casa Blanca.

Vestido con pantalón y camisa de jean y zapatillas blancas,

se lo ve un poco más gordo que hace unos años. Chomsky revela en seguida su cordialidad

cuando interrumpe la primera pregunta para pedirle a este corresponsal que le

cuente sobre su vida. Luego, generoso, deja que la charla se estire unos

minutos más allá de los 20 acordados en un

intercambio de correos electrónicos con su asistente, Bev Stohl, y se presta

para algunas fotos mientras intenta comunicarse por Skype con una alumna en

Europa para discutir su tesis.